| 灰の始末は ? 「ご近所の底力」(2/26NHK放映)ご覧になりましたか ? |

| 更新日:2007年02月28日 | カテゴリー: 八ヶ岳日誌 |

|

いつになく暖かい今年の冬ですが、地球にやさしい暖房器具「薪ストーブ」が全国的に見直されているようです(薪の調達が以前より少し面倒になってきているようですが)

薪の持つエネルギーは限りなく自然のエネルギーに近く、風呂のお湯も室内暖房もその温かさを一度体験すると忘れられないものです。

毎日発生する薪ストーブの「灰」、そのままゴミとして処分しようにも現代社会では産廃物とされてしまい、ゴミとして認めてくれません。

雪解けの早い今年はともかく、冬の雪解け促進剤として又、アイスバーンの滑り止めとして格別の効果を発揮してくれます。

凍結路で発生する転倒事故は科学的に見ると、靴底と路面の間に水の層ができてしまいこのために滑りやすくなってしまう(2/26NHK放映「ご近所の底力」)ようです、ここに灰を撒くことにより水分が吸収され滑りにくくなる、というわけです。

薪ストーブをご愛用のオーナー様、安全・安心のため一度お試しください。

現代社会では「灰」は貴重品です、そして「薪ストーブ」は現代社会のストレスも解消してくれる一石二鳥以上の優れものです。

四季の森センター、ホールの薪ストーブ

|

| 八ヶ岳別荘地 四季の森 | Y |

| 歴史シリーズ「四季の森」のルーツを尋ねる その2 |

| 更新日:2007年02月26日 | カテゴリー: 八ヶ岳日誌 |

|

高島城 初代城主、頼水公と原村・中新田

前回少し触れた高島藩、藩主 諏訪頼水は諏訪湖の干拓と並んで八ヶ岳山麓一帯の新田開発を許可しました、新田(新田村)は関ヶ原の合戦以後にできた村のことを言い、それ以前の村(古村)と区別した名称です。

茅野市青柳の金鶏金山(甲州堀りと言われ、武田信玄公の重要な軍資金として採掘され金鉱付近には人夫他、関係者の家が立ち並びその数は1000軒にも達し栄えたようです)で働いていた人々は鉱脈が尽きた後、開農を志して原山に移住しました、これが原山新田開発の始まりとされ現在の原村中新田のルーツです。

中新田区では平成21年に開村400年記念祭を企画しており、現在着々とその準備が進められています。

八ヶ岳に降る雪や雨は岩の隙間や風化堆積土層を地下浸透し、湧水となり立場川、柳川などに流れ込み現在はこれらの川から容易に水を引き農業、生活用水として利用していますが、当時は急峻な河川から用水を導く技術はつたなく小河川やわずかな湧水を利用して水田や畑を作ってきました。

現在原村で使っている飲用水、農業用水は平均で20〜50mの地下から揚げており、四季の森別荘地・三井の森等の水道水源は100〜150mの深い地下から汲み上げられています。

諏訪頼水公は山麓一帯で開墾している人々の労苦に報いるため、4ヶ年間は税金や道普請などの課役を免除するという大きな特典を与えました。

中新田をはじめ、原村の人々は頼水公を氏神様として崇め祀り村内にはいくつもの碑が今も残されています。(茅野市上原にある諏訪地方随一の規模を誇る曹洞宗 少林山頼岳寺が頼水公の菩提寺)

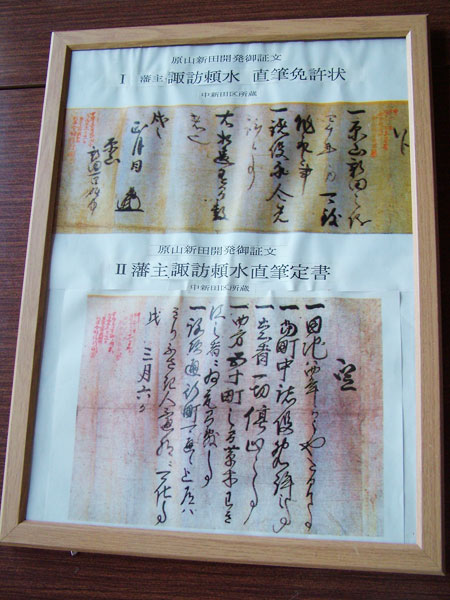

【下記写真について】

高島藩主、諏訪頼水公直筆の新田開発許可証(原村 中新田区役所蔵)

一、原山新田の儀は四ヵ年の内つくりと致すべく候こと

一、諸役永く免許せしむべきこと

右相違あるまじきものなり

戌(慶長十五年) 正月 頼 水

原山新田百姓中

定

一 田地は四ヵ年荒野たるべきこと(無税のこと)

一 当町中諸役免許のこと(道普請その他課役免除)

一 走者一切停止のこと

一 四方五十町の間 草木わき郷のものにはとらせまじきこと

(薪、草他生活に必要な物の採取他を保証)

一 路次通り新町通るべく候 上道はきりふさぎ 人通らざるように仕るべきこと

戌 三月 六日

高島藩主、諏訪頼水公直筆の新田開発許可証 (原村 中新田区役所蔵)

杖突峠から望む八ヶ岳山麓.原山一帯 (中央の集落が中新田区 H18.1月撮影)

|

| 八ヶ岳別荘地 四季の森 | 管理者 |

| 早春の花「福寿草」がきれいに咲きました。(原村) |

| 更新日:2007年02月14日 | カテゴリー: 八ヶ岳日誌 |

|

福寿草は山地に自生しているものもあったようですが、多くは栽培されているキンポウゲ科の多年草です。

和名は「福寿草」(幸福と長寿を意味する)また、花の色は黄金色に例えられ、おめでたい花として「元日草」の別名を持ち鉢植えなど正月に飾り楽しまれています。

近年、八ヶ岳山麓の自生種を山地で確認することは難しくなりましたが、里では田んぼの土手や庭先に多く植えられています、少しこぶりで可愛らしい花は2月(旧暦正月)頃から咲き始め、雪深い北信濃では、4月ころ花期を迎えます。

花が終わるとコンペイトウのような実をつけ、6月頃には長い休眠に入ります。

19.2.10.撮影

19.2.10.撮影

|

| 八ヶ岳別荘地 四季の森 | S |

| 歴史シリーズ「四季の森」のルーツを尋ねる その1 |

| 更新日:2007年02月11日 | カテゴリー: 八ヶ岳日誌 |

|

八ヶ岳山麓(原山)は古来神域でした

当地は、鎌倉時代から諏訪神社上社の神野(こうや)として、神人と祭礼に関する人々以外は、何びとといえども立ち入ることの出来ない神域とされてきました。

江戸時代、高島藩主の諏訪頼水は藩経済発展のために、この神聖地の開拓(新田開発)いふみきりました。神の子孫である神氏が、大切にすべき神地に手をつけたのですから、かなりの覚悟を要したことでしょう。

神野は別名、原山ともよばれていました。

古来、上社には、年に四度の御狩神事があり、いずれも神野において祭事が行われ、さの祭場は神聖の地として大切にされていたようです。

上社御射山は原村、富士見、茅野の境界地にあり、原山様または御射山様とよばれている地域です。

御射山社には祭神健御名方命が祀られております。

この祭りは狩猟に関するもので、ここで狩をし、ここで神をまつりました。

全国にきこえた大祭で、草鹿・武射・競馬・相撲・鷹狩などが行われ、諸国から芸能人が集まり、観衆もたくさん集まったようです。

諏訪武士がもっとも自信をもっていた武技は騎射で、遠来の客将たちをおどろかし、この武力はもっぱら諏訪明神の神威によるものと信じられ、参詣した武将たちはみな諏訪社を分けてもらって自分の領国に観請しました。

それが今日、日本に一万といわれる御分社のできたおもな理由のようです。

御射山社は諏訪IC入口近くにあり、広い森の中にたたずんでいます。

少し離れた森の中に、殆んど字の読めない年代を感じる碑が沢山あります。

茅野市金沢には今も御射山神戸という地名があり、JRすずらん駅駐車場隣りには大きな鳥居があります(参道入口)。

※ 草鹿(くさじし)とは鹿が草の中に伏した形に模して作った歩射の的。

参考図書(原村誌・諏訪の歴史)

御射山神社

JRすずらん駅近くにある鳥居

|

| 八ヶ岳別荘地 四季の森 | 管理者 |

| 原村は「アネモネ」の出荷ピークです |

| 更新日:2007年01月24日 | カテゴリー: 八ヶ岳日誌 |

|

「大寒(だいかん)」に入ると当地原村では冬の花「アネモネ」の出荷最盛期を迎えます。

育苗・定植の時期に冷涼な原村は全国的にも有数の生産地です。

昨年7月に定植され9月下旬から出荷が始まり、現在栽培農家のビニールハウスでは赤や青の清楚な花が次々と切り花として出荷されています。

出荷のピークは1月から2月で関東、関西の市場へ次々と出荷され、中でも人気は青、赤、白の三種類とのことです、また今期は90万本〜100万本の出荷が見込まれるようです。

(JA原村 花の担当 伊藤美夏さん 談)

アネモネはキンポウゲ科の植物で、ギリシャ語で「風」を意味する「anemos」に由来しているとのことです、ギリシャ神話では少し淋しい物語が伝えられていますが、一般的には春を告げる花として知られており原村では静かな冬景色に彩りを添える花として楽しまれています。

外見によらず寒さに強く、水揚げも良い花で玄関など涼しい所に飾るのが長く楽しむコツのようです。

資料提供:JA原村営農センター

《四季の森A区画新規分譲のご案内》

1、 1月27日(土)分譲開始 からまつ平 A-2〜A-10区画

2、 2月17日(土)分譲開始 からまつ平 A-11〜A-16区画

3、 販売中建売物件 からまつ平 L-24区画

(詳細につきましては四季の森ホームページをごらんください)

※1月27日(土)、28日(日)、及び2月17日(土)、18日(日)ご見学ご来場の方には

産直の冬の花「アネモネ」をプレゼント致します。

原村、中新田の栽培ハウスと生産者の菊池様

四季の森センターを彩る花ビンのアネモネ

|

| 八ヶ岳別荘地 四季の森 | S |

![]()

![]()