四季の森ニュース

地蜂

- 更新日2021年11月17日

- カテゴリ四季の森だより

今日も晴天が続いている四季の森です。

昨日は雲が多かったのですが、今日は雲も少なく日差しも暖かです。

今朝の八ヶ岳

入笠山方面 薄っすらと雲海が見えます

関東沿岸部の雲の影響なのか、富士山方面は山頂がうっすら見えているだけでした。

北アルプス

今朝は、茅野市街地方面に雲海が発生していました

さて、管理センターの駐車場の一角で

地蜂が群れているのをスタッフが発見しました。

画像に写っているのはわずかですが、

このシートの横にはモミノキがあり、その枝にもたくさんの地蜂が集まっています。

地蜂というのはこの辺の通称で、正式には「クロスズメバチ」といいます。

名前の通り、身体全体が黒色をしており、白い横縞が入っているのが特徴です。

クロスズメバチの仲間は、本州では5種いるそうですが、

主に山地などの自然豊かなところで生息しています。

特に「シダクロスズメバチ」と「クロスズメバチ」の2種は外見が非常に似ていて、

見分けは極めて困難となりますので、両方を合わせて「地蜂」と呼ぶようです。

スズメバチの中ではかなり小型で、ミツバチより少し大きいサイズです。

そして比較的穏やかな性格で、刺激を与えなければむやみに襲ってくることはありません。

そして、巣は土の中に作られることが多いのが特徴です。

土の中は一定の温度で保たれ、外敵の目に触れにくく、雨も防げるので

地中に作るのには大きなメリットがあるんですね。

秋になると、巣ではオス蜂と新女王蜂の幼虫が育てられるようになります。

10月~11月にかけてオス蜂が羽化し、その数週間後に新女王蜂が羽化していきます。

羽化後しばらくは巣にとどまりますが、成熟すると晴天の午前中を選んで巣を離れ、

再び巣に戻ることはないそうです。

特定の場所にオス蜂が集まって飛び回り、そこへ飛来した新女王蜂と交尾し、

新女王蜂は単独で越冬場所(樹皮の間や朽木の中)へ移動し、

翌年の春に巣作りを開始するまで体内にため込んだ脂肪を栄養にして、長い越冬生活を送ります。

残念ながら交尾を終えたオス蜂はすぐに死んでしまい、

また春から卵を産み続けてきた女王蜂の寿命も、

ミツバチは3年ほどあるそうなのですが、スズメバチは1年で終わりを迎えます。

今日見つけた地蜂はオス蜂で、新女王蜂が来るのを待っているのかもしれませんね。

きっと近くに巣があったんでしょう。

クロスズメバチは諏訪地方や伊那谷地方、栃木や岐阜、東北地方などでは昔から食用とされていました。

とくに幼虫はタンパク質やビタミンを豊富に含んでおり、

「蜂の子」として味付けされ、缶詰などでも販売されています。

そして、「地蜂」、「ヘボ」、「スガレ」など地域によって呼び名が変わり、

土中に隠れている巣を見つけるための「地蜂採り」や「スガレ追い」など、

その地域の文化として伝承されています。

秋になると、”血が騒ぐ”方々がいるんですね(笑)

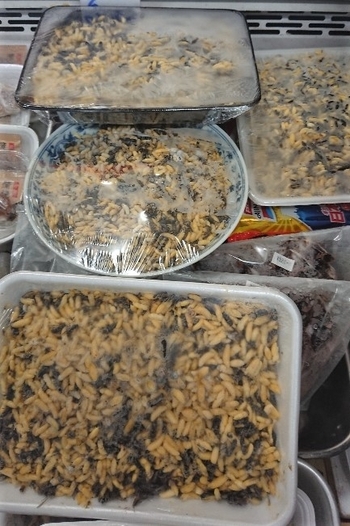

10月中旬に地元の商店に並んでいた地蜂の巣と蜂の子です。

土の中には左の画像のような平らな巣が

パンケーキのように何層にも重なっているんです。

1つの容器に入ったいくつかの巣は、1つの巣穴から掘り出したものだと思われます。

大きな巣ですね。

そして巣から幼虫を取り出して集めると、右の画像のような蜂の子がとれるわけです。

お店では、このあと取り出した蜂の子を甘露煮にするとのことでした。

左の巣は売り物で、時期になると入荷を待っている方がいるそうです。

諏訪地方のものではありませんが、蜂追いを紹介したページがありますので

ご興味があればご覧下さい。

(一社)長野伊那谷観光局「蜂の子の魅力」 → こちら

蜂の世界も奥深いですね。

今朝のまるやち湖です。

今日は青空が美しいです

遊歩道には霜がびっしり

今朝も水鳥たちがたくさんです

午後も雲は少なく、穏やかに晴れて昨日よりは暖かな日中です。

販売管理センター 13℃ 15:00現在

こけもも平(標高1500m)観測データ 8.9℃ 15:00現在

明日も、良い天気になりそうです。

今日のセンター

久しぶりに野鳥を撮影しました

ヒヨドリでしょうか