別荘の解剖図鑑〜東大院生の蓼科山荘滞在記〜 BLOG

- 蓼科高原別荘地TOP

- 別荘の解剖図鑑〜東大院生の蓼科山荘滞在記〜

- 高原別荘地の動物たち

- 野鳥

- 動物がやってくる庭 〜その4. 別荘地の巣箱かけ事情〜

2022.09.20

#高原別荘地の動物たち - 野鳥

動物がやってくる庭 〜その4. 別荘地の巣箱かけ事情〜

「動物がやってくる庭 〜その2. 別荘地の野鳥への餌やり事情〜」という記事に書いた、

"野鳥へ餌をやっている世帯はなんと約1/3"という調査結果が示すように、

別荘住民の多くの方々は野鳥が大好き。

別荘地で最もよく見かける「庭に野鳥を招くためのツール」は餌置き場なのだが、

その次にランクインするのは、巣箱だ (正確な数はカウント中)。

"野鳥へ餌をやっている世帯はなんと約1/3"という調査結果が示すように、

別荘住民の多くの方々は野鳥が大好き。

別荘地で最もよく見かける「庭に野鳥を招くためのツール」は餌置き場なのだが、

その次にランクインするのは、巣箱だ (正確な数はカウント中)。

別荘地で見かけるいろんな巣箱

別荘地の巣箱かけ事情

巣箱を利用する野鳥は、

樹木にキツツキ類があけて繁殖に使用した後の巣穴や、幹などに自然にできたうろなどの樹洞で繁殖する種類の鳥たち(樹洞繁殖性の鳥類)に限られる。

樹洞繁殖性の鳥類は、、、

シジュウカラ、ヤマガラ、ムクドリ、キビタキ、オシドリ、ハクセキレイ、アカショウビン、フクロウなど。

そのうち、どの鳥が巣箱にやって来てくれるのかは、巣箱の大きさの違いによって異なる。

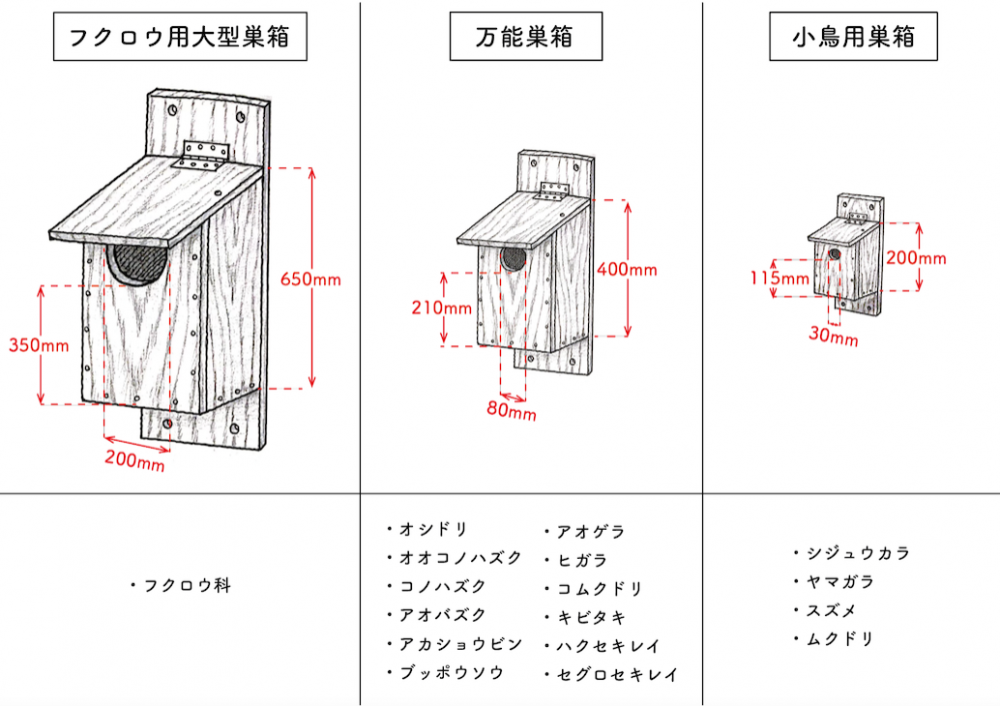

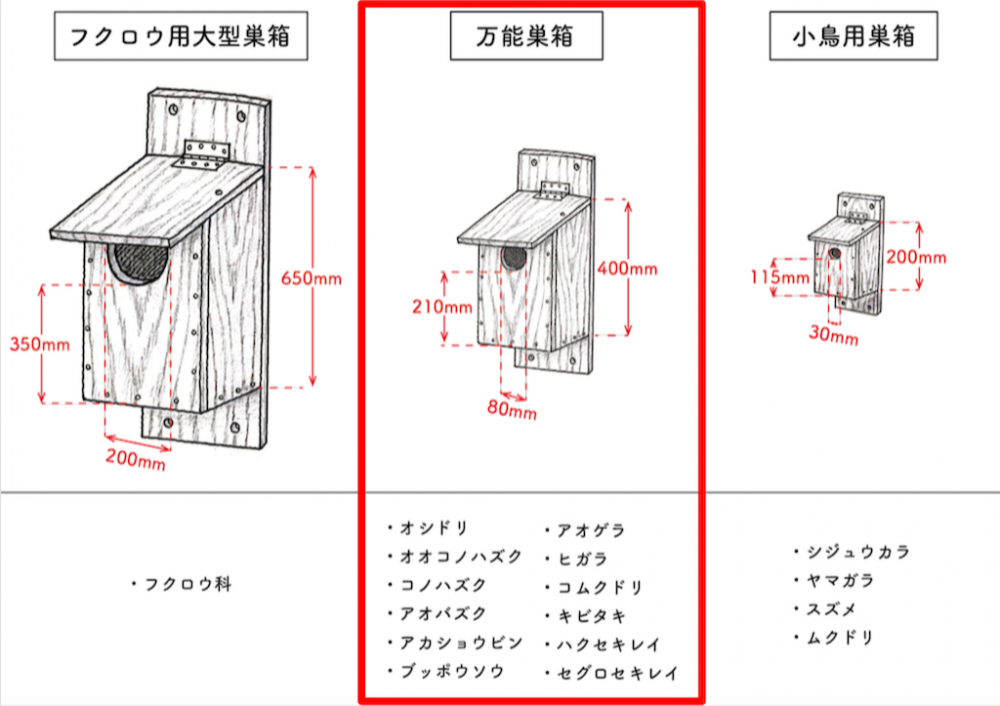

飯田知彦著の「図解 巣箱のつくり方かけ方」では、サイズによって

①小鳥用巣箱

②万能巣箱

③フクロウ用大型巣箱

と分類し、それぞれ作り方とポイントを紹介している。

樹木にキツツキ類があけて繁殖に使用した後の巣穴や、幹などに自然にできたうろなどの樹洞で繁殖する種類の鳥たち(樹洞繁殖性の鳥類)に限られる。

樹洞繁殖性の鳥類は、、、

シジュウカラ、ヤマガラ、ムクドリ、キビタキ、オシドリ、ハクセキレイ、アカショウビン、フクロウなど。

そのうち、どの鳥が巣箱にやって来てくれるのかは、巣箱の大きさの違いによって異なる。

飯田知彦著の「図解 巣箱のつくり方かけ方」では、サイズによって

①小鳥用巣箱

②万能巣箱

③フクロウ用大型巣箱

と分類し、それぞれ作り方とポイントを紹介している。

野鳥の巣箱の大きさと利用する鳥類

「図解 巣箱のつくり方かけ方」著者:飯田知彦 発行:2013年2月28日 出版:株式会社誠文堂新光社 より作成

表を見ると、フクロウ用大型巣箱と小鳥用巣箱の大きさの差に結構ビックリする。

そして、今のところ別荘地で見かけた巣箱はすべて、巣穴の大きさは約30mm、大きさは150~300mmだった。

すなわち、別荘地にある巣箱は今のところすべて小鳥用巣箱ということになる。

そして、今のところ別荘地で見かけた巣箱はすべて、巣穴の大きさは約30mm、大きさは150~300mmだった。

すなわち、別荘地にある巣箱は今のところすべて小鳥用巣箱ということになる。

鳥たちは巣箱をいつ利用するのか

野鳥は巣箱をずっと利用するわけではない。

ほとんどの種類の鳥たちは、巣は一回の繁殖期に一回しか使わず、翌年の繁殖期に使用することはない。

「図解 巣箱のつくり方かけ方」の著者である飯田知彦は、鳥の巣を「せいぜい繁殖を手助けする産院やゆりかご、乳母車、ベビーカーにあたるもの」と表現している。

夜は、ほとんどの鳥たちは巣に帰ることはなく、風の当たらない茂みなどに潜り込み、木の枝などに留まったまま眠る。

真冬などには、一時的に樹洞や巣箱などに入る種類もあるが、その場合も巣としての使用ではなく、一時的にねぐらとして利用しているだけだそうだ。

ほとんどの種類の鳥たちは、巣は一回の繁殖期に一回しか使わず、翌年の繁殖期に使用することはない。

「図解 巣箱のつくり方かけ方」の著者である飯田知彦は、鳥の巣を「せいぜい繁殖を手助けする産院やゆりかご、乳母車、ベビーカーにあたるもの」と表現している。

夜は、ほとんどの鳥たちは巣に帰ることはなく、風の当たらない茂みなどに潜り込み、木の枝などに留まったまま眠る。

真冬などには、一時的に樹洞や巣箱などに入る種類もあるが、その場合も巣としての使用ではなく、一時的にねぐらとして利用しているだけだそうだ。

蓼科高原別荘地の住民による巣箱の繁殖成功事例

以上のように、巣箱が利用されるのはほとんどが繁殖期のみ。

そのため、巣箱を設置している家を確認できても、

その巣箱で繁殖が成功したかどうかは、設置している家の方に実際に話を聞いてみないとわからない。

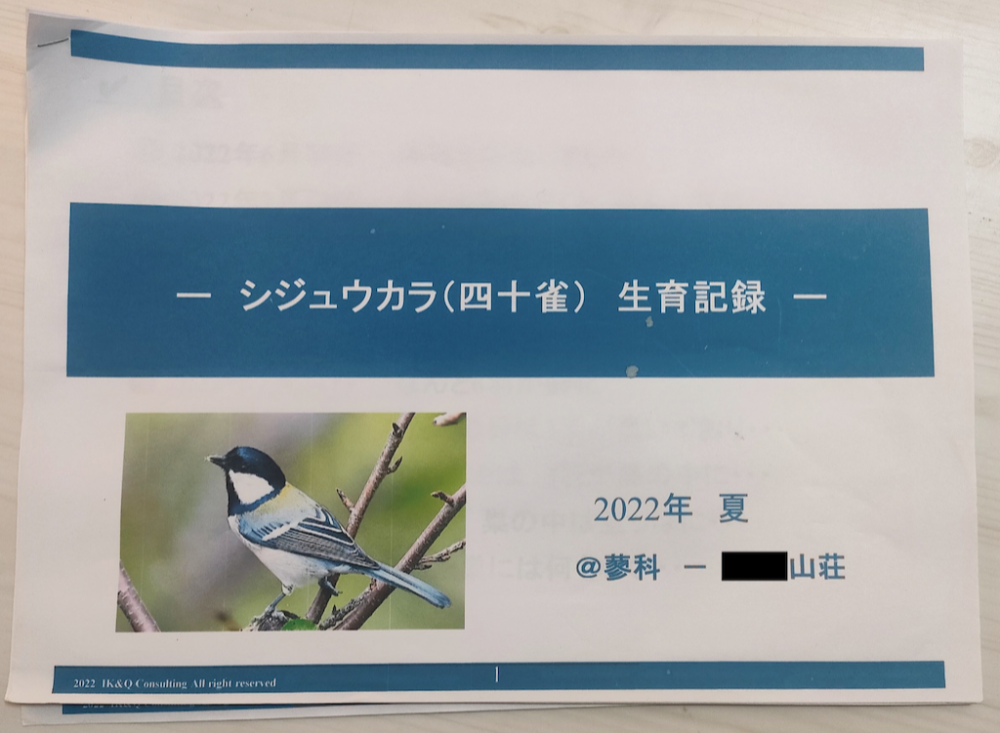

そこで、家の庭でヒカリゴケの繁殖を成功させた、蓼科高原別荘地でちょっとした有名人である"宮さん"に話を聞いてみた。

すると、ちょうど今年の7月にシジュウカラの繁殖も成功させたらしく、

さらに、その時の記録を丁寧に記録して資料を作っていらっしゃった。

そのため、巣箱を設置している家を確認できても、

その巣箱で繁殖が成功したかどうかは、設置している家の方に実際に話を聞いてみないとわからない。

そこで、家の庭でヒカリゴケの繁殖を成功させた、蓼科高原別荘地でちょっとした有名人である"宮さん"に話を聞いてみた。

すると、ちょうど今年の7月にシジュウカラの繁殖も成功させたらしく、

さらに、その時の記録を丁寧に記録して資料を作っていらっしゃった。

宮さんお手製の「シジュウカラ生育記録」

宮さんの観察と推理による、シジュウカラの生育記録を紹介させていただく。

2022年6月25日 巣箱設置

2022年6月25日~7月5日 巣作り期間(推定)

2022年7月6日 産卵日(推定)

2022年7月6~18日 抱卵期間(推定)

2022年7月19日 孵化(推定)

2022年7月19~8月3日 生育期間(推定)

2022年8月3日 全雛巣立ち

シジュウカラの繁殖期間(初卵日)は一般的に4月上旬〜7月中旬で、年に1〜2回繁殖するといわれているので、

宮さんの巣箱が利用されたのはやや遅めの時期だったといえる。

蓼科の気温が寒いから繁殖期が遅かったという可能性や、今回は2回目の繁殖だった可能性が考えられる。

2022年6月25日 巣箱設置

2022年6月25日~7月5日 巣作り期間(推定)

2022年7月6日 産卵日(推定)

2022年7月6~18日 抱卵期間(推定)

2022年7月19日 孵化(推定)

2022年7月19~8月3日 生育期間(推定)

2022年8月3日 全雛巣立ち

シジュウカラの繁殖期間(初卵日)は一般的に4月上旬〜7月中旬で、年に1〜2回繁殖するといわれているので、

宮さんの巣箱が利用されたのはやや遅めの時期だったといえる。

蓼科の気温が寒いから繁殖期が遅かったという可能性や、今回は2回目の繁殖だった可能性が考えられる。

宮さんお手製の巣箱と雛の様子

宮さん作成「シジュウカラ生育記録」より

庭でヒカリゴケを繁殖させたのも、シジュウカラが巣箱で繁殖したのも偶然ではなく必然であり、

宮さんは「繁殖の達人」なのではないかと思わせるほどの、

とても丁寧な記録・観察・推理がなされていた。

宮さんは「繁殖の達人」なのではないかと思わせるほどの、

とても丁寧な記録・観察・推理がなされていた。

巣箱かけの課題

丁寧に巣箱をかけて観察をおこない、繁殖を成功させた良い事例を見たが、

別荘地を歩いていると、一方で巣箱かけの課題も見えてくる。

一つ目は、

作りが甘く耐久性の低いものや、かけたあとの管理がされていない巣箱が見受けられること。

巣箱のつくり方を調べていると、水抜き穴を設けたり、腐朽しないように防腐・防水塗料を塗ったり、雨などで変形しやすい合成の板を使わないこと等、結構気をつけなければならないポイントは多い。

しかし、これらを全て抑えている巣箱はそんなに多くない。

また、放置されて傷んでしまっているものや、釘が浮いてしまっているもの、巣箱を固定する縄が解け欠けているものなどがあり、そのような巣箱をもし野鳥が利用してしまうと破壊や落下の恐れがある。

二つ目は、

別荘地で見られる巣箱は、(今のところ)全て小鳥用巣箱だということ。

「図解 巣箱のつくり方かけ方」の著者である飯田知彦は、「現在本当に巣箱を必要としているのは、小鳥たちよりも中〜大型の鳥たち」と述べており、

その理由として、「ごく小さな空間でも繁殖可能な小鳥たちと比べて、中型以上の鳥たちは繁殖に必要な空間も大きいため、大きな木が少なくなった現代では、そもそも彼らの体が入る樹洞でさえ極めて少なく、繁殖可能な樹洞は、さらに少なくなっている」ことをあげている。

確かに、大型の鳥ほど、大きな樹洞を見つけるのは大変そうだ。

別荘地を歩いていると、一方で巣箱かけの課題も見えてくる。

一つ目は、

作りが甘く耐久性の低いものや、かけたあとの管理がされていない巣箱が見受けられること。

巣箱のつくり方を調べていると、水抜き穴を設けたり、腐朽しないように防腐・防水塗料を塗ったり、雨などで変形しやすい合成の板を使わないこと等、結構気をつけなければならないポイントは多い。

しかし、これらを全て抑えている巣箱はそんなに多くない。

また、放置されて傷んでしまっているものや、釘が浮いてしまっているもの、巣箱を固定する縄が解け欠けているものなどがあり、そのような巣箱をもし野鳥が利用してしまうと破壊や落下の恐れがある。

二つ目は、

別荘地で見られる巣箱は、(今のところ)全て小鳥用巣箱だということ。

「図解 巣箱のつくり方かけ方」の著者である飯田知彦は、「現在本当に巣箱を必要としているのは、小鳥たちよりも中〜大型の鳥たち」と述べており、

その理由として、「ごく小さな空間でも繁殖可能な小鳥たちと比べて、中型以上の鳥たちは繁殖に必要な空間も大きいため、大きな木が少なくなった現代では、そもそも彼らの体が入る樹洞でさえ極めて少なく、繁殖可能な樹洞は、さらに少なくなっている」ことをあげている。

確かに、大型の鳥ほど、大きな樹洞を見つけるのは大変そうだ。

万能巣箱は多くの種類が繁殖する

「図解 巣箱のつくり方かけ方」著者:飯田知彦 発行:2013年2月28日 出版:株式会社誠文堂新光社 より作成

なので飯田知彦は、より多くの種類の鳥が繁殖でき、生物多様性を高めることが可能な万能巣箱を推している。