別荘の解剖図鑑〜東大院生の蓼科山荘滞在記〜 BLOG

- 蓼科高原別荘地TOP

- 別荘の解剖図鑑〜東大院生の蓼科山荘滞在記〜

- 高原別荘地の動物たち

- 虫

- 蛾のことをちょっと好きになるための手引き

2022.08.25

#高原別荘地の動物たち - 虫

蛾のことをちょっと好きになるための手引き

夏、照明の周りでは毎晩、蛾が舞踏会を開催している。

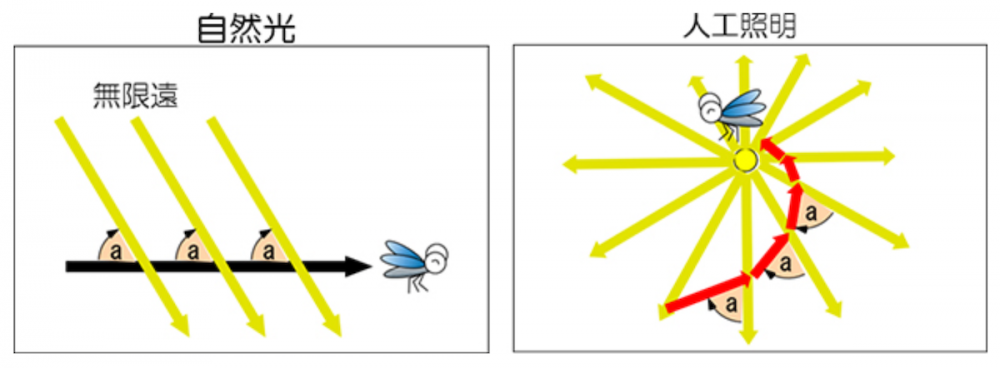

月の明かりを目印に、一定の角度で飛ぶ習性があるから照明の周りに舞うらしい。

そう思うと、「月の光を目印に舞い続ける姿」はかっこよく美しく感じてくる。

それに、蛾はよく見ると結構きれいだ。

月の明かりを目印に、一定の角度で飛ぶ習性があるから照明の周りに舞うらしい。

そう思うと、「月の光を目印に舞い続ける姿」はかっこよく美しく感じてくる。

それに、蛾はよく見ると結構きれいだ。

月の光を目印に舞う蛾 (絵:大桐)

それなのに、蛾は嫌われがち。

だが、この自然豊かな蓼科高原別荘地には蛾が多い。

なので、これを読んだ誰かが少しでも蛾を好きになるために、

「蛾を好きになるための方法」を思いつく限り考え、7つ書いた。

だが、この自然豊かな蓼科高原別荘地には蛾が多い。

なので、これを読んだ誰かが少しでも蛾を好きになるために、

「蛾を好きになるための方法」を思いつく限り考え、7つ書いた。

① 蛾と毎日接する

一番シンプルで、やや粗い方法ではあるが、

どんなに蛾が嫌いであっても、自然豊かな蛾の多い場所でしばらく過ごしていたら

自然に蛾がそんなに嫌ではなくなってくるのだ。

実際、蛾が元々嫌いだった方は、蓼科高原別荘地にきて数ヶ月で、

「むしろ最近きれいだと思うようになってきて、夜もカーテンを開けて窓にとまっている蛾を眺めているよ〜。」

というようになっていた。

私も、最初は何の関心もなかったが、

今では自然のアートを鑑賞できる夜がちょっと楽しみになってきていたりする。

自然のパワーはすごい。

どんなに蛾が嫌いであっても、自然豊かな蛾の多い場所でしばらく過ごしていたら

自然に蛾がそんなに嫌ではなくなってくるのだ。

実際、蛾が元々嫌いだった方は、蓼科高原別荘地にきて数ヶ月で、

「むしろ最近きれいだと思うようになってきて、夜もカーテンを開けて窓にとまっている蛾を眺めているよ〜。」

というようになっていた。

私も、最初は何の関心もなかったが、

今では自然のアートを鑑賞できる夜がちょっと楽しみになってきていたりする。

自然のパワーはすごい。

② 蛾をじっくり観察する

蛾をじっくり観察していると綺麗だということに気づく。

じっくり観察する方法はいくつかある。

じっくり観察する方法はいくつかある。

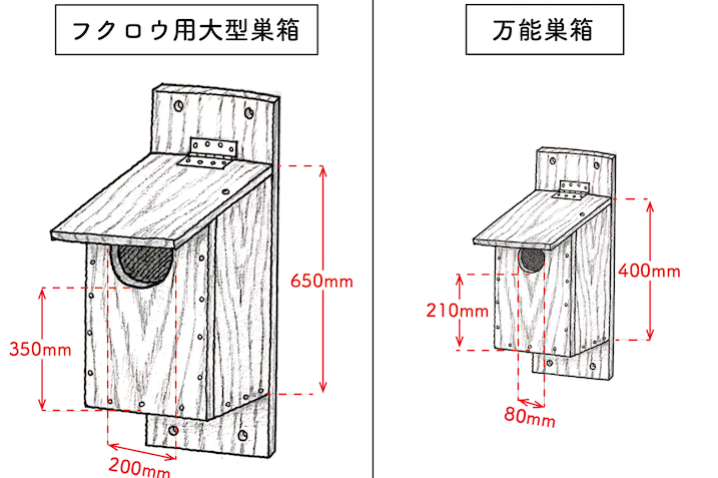

① 蛾の図鑑を見る

図鑑を見ていると、本当にこれは蛾なのか?と疑うほど美しい蛾がたくさんいる。

蛾の愛好家や専門家たちは、美しい蛾を「宝飾品」「毛織物」「ペルシャ絨毯」と表現していたが、

なるほど、図鑑を見ると納得する。

蛾の愛好家や専門家たちは、美しい蛾を「宝飾品」「毛織物」「ペルシャ絨毯」と表現していたが、

なるほど、図鑑を見ると納得する。

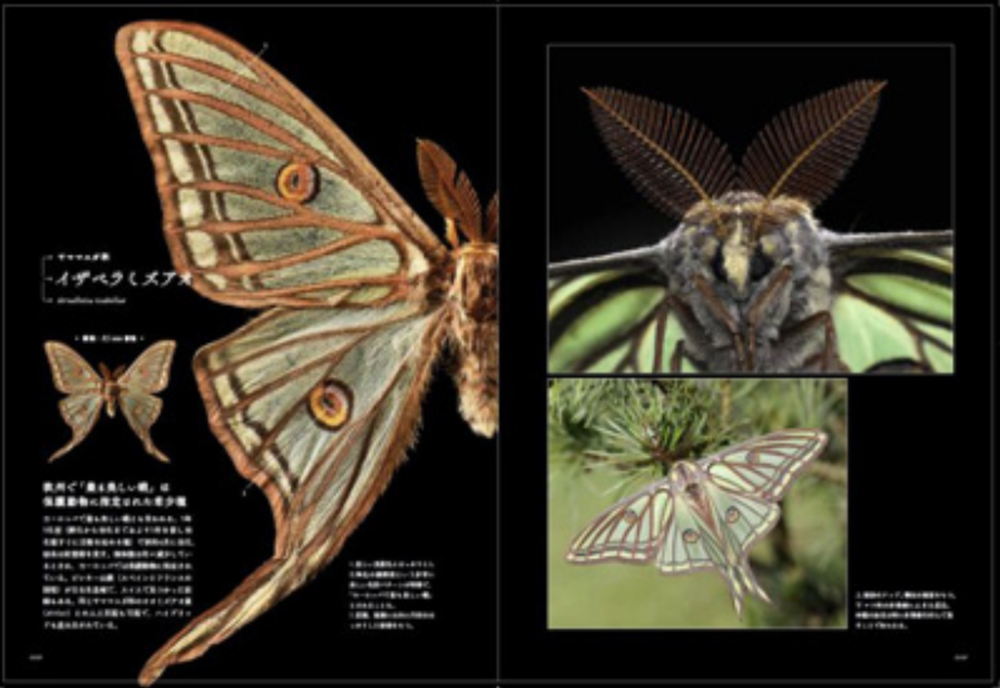

芸術品のような細かいディティールを紹介した本

出典:岸田泰則, "世界の美しい蛾", グラフィック社, 2019

② インスタグラムを利用する

インスタグラム上では「#moth」というハッシュタグで世界中の蛾の美しい姿がシェアされている。

手軽に美しい蛾に出会える。

手軽に美しい蛾に出会える。

③ とまっている蛾を観察する

蛾の殆どは羽を広げて、張り付いたようにとまる。

さらに、 木の葉などに擬態して、なるべくジッとして敵に見つからないようにしている個体が多い。

なので、観察難易度はそこまで高くない。

さらに、 木の葉などに擬態して、なるべくジッとして敵に見つからないようにしている個体が多い。

なので、観察難易度はそこまで高くない。

④ 蛾を捕まえて標本にしてみる

「標本にする」ということは、命をいただくということだが、標本を残すことは学術的にとても意義があることだということも知っておくのは大事である。

まず、「証拠」という点での重要さ。

「その時・その場所には確かにこの昆虫が生息していた」ということは標本しか証明できない。

例えば、「この種類だ」と思っていても、その後の研究で違う種類だと判明した時、標本がないと後に研究者が調べることができない。

今はデジタル画像もあるが、画像は撮影した方向からしか観察できないため比較できないことがある。

標本を作り、採集日・ 採集場所を記録し、保存することは生物学の知識の集積において大切な作業だ。

次に、ある程度の数を並べてみると、それぞれの持つ違いを比べることができる。

同じ地域でも差があるのか、地域ごとを比べると差があるのかなどは標本を並べて初めて気が付く。

、、、以上のような標本を作成することの意義を知ったり、なぜか嫌われがちな蛾に少しでも愛着をもったり、この地域にいる蛾の種類が少しでもわかるようになるように、

先日別荘地に遊びに来ていた小学生たちと、夏休みの自由研究を兼ねて、蛾を採取して標本を作ってみた。

まず、「証拠」という点での重要さ。

「その時・その場所には確かにこの昆虫が生息していた」ということは標本しか証明できない。

例えば、「この種類だ」と思っていても、その後の研究で違う種類だと判明した時、標本がないと後に研究者が調べることができない。

今はデジタル画像もあるが、画像は撮影した方向からしか観察できないため比較できないことがある。

標本を作り、採集日・ 採集場所を記録し、保存することは生物学の知識の集積において大切な作業だ。

次に、ある程度の数を並べてみると、それぞれの持つ違いを比べることができる。

同じ地域でも差があるのか、地域ごとを比べると差があるのかなどは標本を並べて初めて気が付く。

、、、以上のような標本を作成することの意義を知ったり、なぜか嫌われがちな蛾に少しでも愛着をもったり、この地域にいる蛾の種類が少しでもわかるようになるように、

先日別荘地に遊びに来ていた小学生たちと、夏休みの自由研究を兼ねて、蛾を採取して標本を作ってみた。

照明に舞う蛾たちの命を少しだけ頂戴した。

標本にするため、翅を広げ固定し形を保つ作業の様子。これを展翅という。

展翅の作業の際、きれいな緑色の翅を持つ蛾や、胴体も翅も純白で天使のような蛾は、子どもたちに人気が高かった。

「茶色くて汚い」という蛾への悪いイメージが少しでも払拭されていればいいのだが。

必要以上に採集するのはよくないが、基本的な資料を残していくことは大事だ。

「茶色くて汚い」という蛾への悪いイメージが少しでも払拭されていればいいのだが。

必要以上に採集するのはよくないが、基本的な資料を残していくことは大事だ。

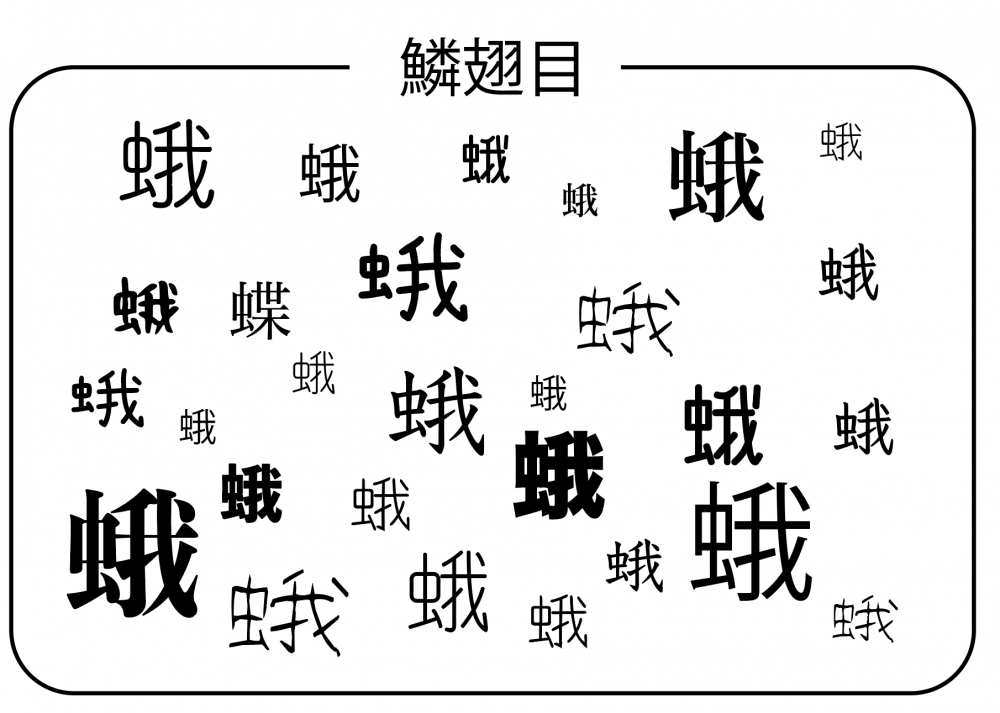

③ 蛾が不当に嫌われている理由を知る

「蛾きらい〜」というのは、

カボチャもスイカもナスビも好きでピーマンが嫌いなだけなのに、

一括りに「野菜嫌い〜」といっているようなものなのだ。

なぜなら、蛾は日本に約5000種類以上いるといわれている(一方で蝶は250種類程度)。

その中には、ひらひら優雅に飛ぶ子も、綺麗な色の子も、絵画のような繊細な模様を持った子もいる。

カボチャもスイカもナスビも好きでピーマンが嫌いなだけなのに、

一括りに「野菜嫌い〜」といっているようなものなのだ。

なぜなら、蛾は日本に約5000種類以上いるといわれている(一方で蝶は250種類程度)。

その中には、ひらひら優雅に飛ぶ子も、綺麗な色の子も、絵画のような繊細な模様を持った子もいる。

蝶を探せ!(著者作成)

このように、世界全体で見ると、蛾の種類数は蝶の20 〜30倍ともいわれている。

蝶・蛾は同じ鱗翅目であり、広義で言えば仲間であるし、

蛾を「夜のチョウ」と呼んだり、蝶と蛾で名前を分けていない国だってある。

実は、蝶と蛾の決定的な違いはないらしい。

触覚の形・とまった時の翅のたたみ方・翅の付け根の生え方・夜行性か昼行性かなど、様々な見分け方が知られているが、全てに例外がある。

では、なぜ嫌われているのか。

それは、茶色くて地味な色、胴体がモフモフで太かったり、飛び方がガサツなもの、、、、

そんな見た目の気持ち悪さが嫌われてる主な理由だろう。

しかし、見た目の点で嫌われているのなら、

「種類が蝶より段違いに多いからそりゃ茶色いやつもいれば綺麗なやつもいる。しかも、大体のやつはよく見ると綺麗だし、モフモフな胴体もむしろ可愛いよ。」

と反論したい。

見た目ではなく、汚いから嫌だというのなら、それも蝶と蛾で衛生面では大差ない。

蛾の中にはトイレの照明に群がる種類もいるので、広義では蛾のほうが不衛生といえるが、それは沢山ある種類の中のほんの一部の種類だ。毒を持っている蛾もごく限られた数。

蛾は本当にいろんな奴がいる。

蝶は綺麗で当たり前というイメージだが、醜いと思われがちな蛾こそ、その分綺麗なものを見つけた時の喜びは大きいはず。

蛾を「夜のチョウ」と呼んだり、蝶と蛾で名前を分けていない国だってある。

実は、蝶と蛾の決定的な違いはないらしい。

触覚の形・とまった時の翅のたたみ方・翅の付け根の生え方・夜行性か昼行性かなど、様々な見分け方が知られているが、全てに例外がある。

では、なぜ嫌われているのか。

それは、茶色くて地味な色、胴体がモフモフで太かったり、飛び方がガサツなもの、、、、

そんな見た目の気持ち悪さが嫌われてる主な理由だろう。

しかし、見た目の点で嫌われているのなら、

「種類が蝶より段違いに多いからそりゃ茶色いやつもいれば綺麗なやつもいる。しかも、大体のやつはよく見ると綺麗だし、モフモフな胴体もむしろ可愛いよ。」

と反論したい。

見た目ではなく、汚いから嫌だというのなら、それも蝶と蛾で衛生面では大差ない。

蛾の中にはトイレの照明に群がる種類もいるので、広義では蛾のほうが不衛生といえるが、それは沢山ある種類の中のほんの一部の種類だ。毒を持っている蛾もごく限られた数。

蛾は本当にいろんな奴がいる。

蝶は綺麗で当たり前というイメージだが、醜いと思われがちな蛾こそ、その分綺麗なものを見つけた時の喜びは大きいはず。

④ 蛾が多いということに感謝する

多くの種類の蛾が生息しているということは、それだけ豊かな自然環境があるということ。

自然豊か=虫が多い

という図式は覆せないので、

もし自然豊かな場所を求めてそこにいるのならば、虫が多いということも受け入れるべきである。

自然豊か=虫が多い

という図式は覆せないので、

もし自然豊かな場所を求めてそこにいるのならば、虫が多いということも受け入れるべきである。

⑤ 「蛾」という響きの悪い名前のせいにする

日本人は、「ガギグゲゴ」と付く言葉が嫌いな傾向にある。

もう少しかわいい名前なら好きな人も多かったかもしれない。

室町時代頃に中国から「蛾」という漢字がやってくるまでは、「ひむし」や「ひひる」などと呼ばれていたらしい。

ガの名は、漢字「蛾」の字音に由来する。

蛾の「我」は、見た目や生態に由来する訳ではなく、音声を表す文字であり、

蛾を指す言葉の発音と、「我」という発音が同じ事から、蛾という漢字が作られたらしい。

なぜ中国で、もともとガと呼ばれていたのかは謎である。

もう少しかわいい名前なら好きな人も多かったかもしれない。

室町時代頃に中国から「蛾」という漢字がやってくるまでは、「ひむし」や「ひひる」などと呼ばれていたらしい。

ガの名は、漢字「蛾」の字音に由来する。

蛾の「我」は、見た目や生態に由来する訳ではなく、音声を表す文字であり、

蛾を指す言葉の発音と、「我」という発音が同じ事から、蛾という漢字が作られたらしい。

なぜ中国で、もともとガと呼ばれていたのかは謎である。

⑥ 蛾が来にくくなる方法も知っておく

「蛾がきにくくなる方法は知ってるけど、自然のアートを見たいからあえてきてもらってるのさ。」

という心持ちでいると、蛾が好きになってくる。

という心持ちでいると、蛾が好きになってくる。

昆虫の正の走行性

出典:稲岡 徹, "8.光と昆虫", 鵬図商事株式会社HP

夜活動する虫たちは、月の明かりに対して一定の角度で飛ぶことで、高さや方向を一定に保つしくみを持っているといわれている。それを「正の走行性」というらしい。

無限遠の彼方にある光源だと、いくら動いても月のある方角は変わらず、自分の向いている方向を知るいい目印になるが、近くにある人工の灯りには、グルグルまわって近づいてしまうことになる。

しかし、「正の走行性」は紫外線に反応しているパターンが多いため、紫外線がほとんどでないというLEDにすると防虫対策になる、という話は有名だ。

もう一つは、焚き火である。

先日、1日の大半を外で暮らしている達人の家にいた時、夜になってもほとんど蛾がやってこないことに気づいた。

無限遠の彼方にある光源だと、いくら動いても月のある方角は変わらず、自分の向いている方向を知るいい目印になるが、近くにある人工の灯りには、グルグルまわって近づいてしまうことになる。

しかし、「正の走行性」は紫外線に反応しているパターンが多いため、紫外線がほとんどでないというLEDにすると防虫対策になる、という話は有名だ。

もう一つは、焚き火である。

先日、1日の大半を外で暮らしている達人の家にいた時、夜になってもほとんど蛾がやってこないことに気づいた。

よく登場する暮らしの達人の家の焚き火炉

焚き火の煙は蚊やアブが嫌う成分が含まれるという説(蛾にも効果があるのか?)や、熱さで虫が弱るという説、また虫が酸欠状態になってしまうので近寄らなくなる説がある。

どれも説どまりで詳しいことはわからないが、実際に蛾が多い場所でも、焚き火炉の周りだけは蛾が少なかったのだから、焚き火に何らかの効果があるということは間違いない。

どれも説どまりで詳しいことはわからないが、実際に蛾が多い場所でも、焚き火炉の周りだけは蛾が少なかったのだから、焚き火に何らかの効果があるということは間違いない。

⑦ 蛾とともに繁栄した人類の歴史を知る

文字の発明よりも古いとされる、人間にとって計り知れないほど役に立ってきたのは、蚕である。

シルクロードができて、大航海時代にシルクを求めて海へ出た歴史は誰もが知っている。

「世界の美しい蛾」の著者、岸田泰則は、

「江戸時代にヨーロッパでは蚕の病気が流行り、絶滅状態になりました。そのときヨーロッパの人たちは蚕に変わるものを探しに日本に来ています。そこで発見したのが、野生の蚕と言われるヤママユという蛾で、なんと彼らはそのヤママユの卵をヨーロッパまで持って帰ったんです。当時、蚕や卵を輸出するのは死罪に当たるものでしたが、ヨーロッパの人たちは何とか隠れて密輸したんでしょうね。それほど人間の役に立ち、求められたのが蚕です。」

といっている。

また、絹を産み出すカイコガに「お蚕様」などの敬称をつけて呼んでいる地域も多く、お蚕様が祀られているお社もある。

さらに、近年では蚕は医療用素材の開発や創薬にも貢献している。

シルクロードができて、大航海時代にシルクを求めて海へ出た歴史は誰もが知っている。

「世界の美しい蛾」の著者、岸田泰則は、

「江戸時代にヨーロッパでは蚕の病気が流行り、絶滅状態になりました。そのときヨーロッパの人たちは蚕に変わるものを探しに日本に来ています。そこで発見したのが、野生の蚕と言われるヤママユという蛾で、なんと彼らはそのヤママユの卵をヨーロッパまで持って帰ったんです。当時、蚕や卵を輸出するのは死罪に当たるものでしたが、ヨーロッパの人たちは何とか隠れて密輸したんでしょうね。それほど人間の役に立ち、求められたのが蚕です。」

といっている。

また、絹を産み出すカイコガに「お蚕様」などの敬称をつけて呼んでいる地域も多く、お蚕様が祀られているお社もある。

さらに、近年では蚕は医療用素材の開発や創薬にも貢献している。

さいごに

以上のように、熱心に蛾を少しでも好きになる方法を書いたが、

実は私が蛾がめちゃくちゃ好きというわけではない。

ただ、自分も、景色の一部としか思っていなかった蛾をもっと好きになりたかったのである。

実は私が蛾がめちゃくちゃ好きというわけではない。

ただ、自分も、景色の一部としか思っていなかった蛾をもっと好きになりたかったのである。