別荘の解剖図鑑〜東大院生の蓼科山荘滞在記〜 BLOG

- 蓼科高原別荘地TOP

- 別荘の解剖図鑑〜東大院生の蓼科山荘滞在記〜

- 高原別荘地の動物たち

- 野鳥

- 動物がやってくる庭 〜その2. 別荘地の野鳥への餌やり事情〜

2022.06.28

#高原別荘地の動物たち - 野鳥

動物がやってくる庭 〜その2. 別荘地の野鳥への餌やり事情〜

一番多いのが、餌置き場(ヒマワリの種が圧倒的に多い)で、たまに巣箱や水場を見かける。

野鳥を庭に招くこと

その中で、野鳥を庭に招くという行為についてもよく議論がされている。

それは、野鳥たちに生活の場所を提供するということが本当に彼らにとって良いか悪いかは評価しづらいし、

実際に繁殖を手助けできた・個体数が増えたという成功事例も多くある一方で、繁殖場所が集中してある特定の種類の個体数だけ増えてしまったり、人間に頼った生活を自然の中で生きる鳥たちに習慣化させることが自然の中で生き抜く力を弱くするかもしれないという指摘もある。

とある庭に置かれたヒマワリの種を食べるくるウソの雛

特に、野鳥の生活場所が少ない都市部では、多少の手助けが野鳥の繁殖を助けるといわれている。

だが、既に豊かな緑によって生活場所や食べ物がある別荘地では、わざわざ繁殖の手助けをする必要がそこまでないのかもしれない。

湧水がでるところには、フサフサのクサソテツとワラワラと集まる虫。

自分の庭で鳥を観察できるようになれば、庭にくる鳥たちに関心をもちはじめ、理解しようと思うきっかけになればそれは意義のあることだとも思う。

生物保護だの、生態系を守ろうだのいろいろ言われているが、そもそも関心がなければ何も響かないし何もしない。

また、よかれと思って野鳥を庭に招いている人だっているだろう。

なので、それが実際に野鳥のためになっているのか、何か問題はないのかなど、「別荘地で野鳥を招く行為」を考察し、それを見た方々もまた「それは違う」「もっとこうしたほうがいいのでは」と議論する必要があると思う。

別荘地での野鳥への餌やり事情

そのうち、今回はこの別荘地で最も多くみられる「野鳥への餌やり」を考察したい。

腐敗して地面に落下してしまっている巣箱もよくみつかる (巣箱かけの記事は次回!)

①野鳥へ餌をやっている世帯はなんと約1/3。

→まだ全数調査はできていないが、現時調査できている131世帯のうち39世帯は野鳥へ餌をやっていた(ただし、長期間来ていない世帯も含む。来ていない世帯は、餌をやっていた形跡があるものをカウントした)。

②餌をやっている世帯のうち、ほとんどがヒマワリの種を設置。

→理由は、ヒマワリの種は近くのスーパーで購入できること、また、「〇〇さんにお薦めしてもらった」「ヒマワリの種はよく来ると聞いた」「隣の人にいただいた」など別荘地内での口コミによる影響も大きかった。また、リスもヒマワリの種を食べるので「野鳥ではなくリスを観察したい」をいう人もいた。

③避暑地としての側面が大きい別荘地の特性上、別荘地にやってくる春〜秋にかけては餌を設定し、やってこなくなる冬には餌を設置しない世帯が多い。

→日本鳥類保護連盟の藤井幹は著書の「野鳥が集まる庭をつくろう」において「春になれば木々は芽吹いて花も咲き、虫が出てきてたくさんの食べ物で満たされる。(中略)鳥のためにも餌を置くことは冬に限定した方がいい。」といっている。また、他の鳥類学者や野鳥保護団体のHPや記事でもそういったアドバイスをよく見かける。

しかし、別荘地ではその逆の現象が起きている。春〜秋と冬で餌の量の落差が激しく、鳥たちは困惑しているかもしれない。

餌やりの是非の議論はもちろん大切だろう。

しかし、こんなに多くの世帯が野鳥を近くで観察することを喜びとしているのならば、

まずは野鳥たちや生態系に悪い影響を与えないように餌を設置することから始めることが必要なのではないか。

今回ちょっと見えてしまった問題は「餌の種類の偏り」と「春〜秋と冬の餌の量の落差」の二つだ。

今よりは良くなるかもしれない餌やりの方法

だが、ヒマワリの種を食べる種類はカラ類、ウソ、カケスなど特定の種類に限られる。

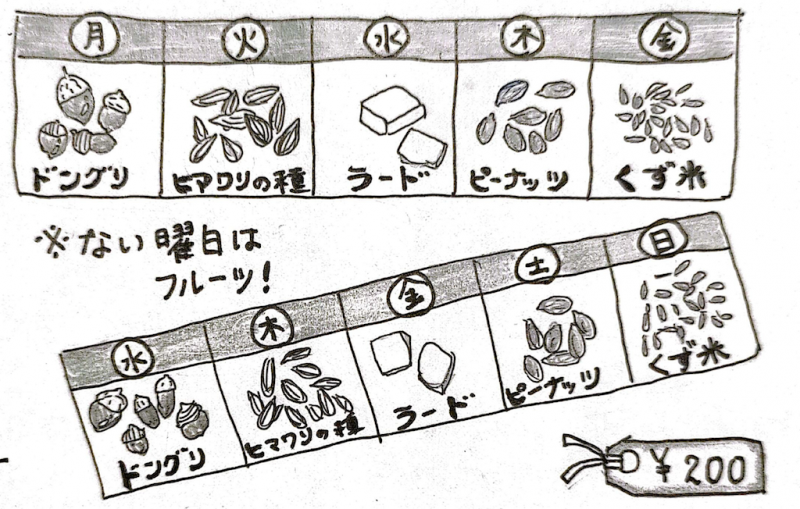

近くのスーパーで売っているのがヒマワリの種、そしてそれがじわじわと口コミで広がってその一種類に偏ってしまうなら、順不同に曜日ごとに違った種類の餌を入れた餌を近くで販売すれば、栄養の偏りや特定の種類の偏りを防げるのではないだろうか。

それを冬季限定で販売する。

そうすると、今よりも夏の餌やりがちょっと減り、冬に少し増えるかもしれない。

イメージ。乾燥しているものはパッキングし、ない曜日はフルーツなどを置いてもらう。

枝にさしたフルーツイメージ。

イラストにあるドングリやくず米などの餌は、日本鳥類保護連盟の藤井幹による著書、「野鳥が集まる庭をつくろう」の中で紹介されていたものを選定したが、

イメージで掲載したこのイラストの餌たちで本当にいいのかは意見がほしい。

[イラストにある餌の種類]

①ミカンやリンゴなどの果物

餌台に置くか、木の枝に刺す。ヒヨドリやメジロがやってくる。

秋になったら柿を冷凍しておいておいて冬にあげるという方法もある。

また、果物をジュースにしてあげても、ヒヨドリやメジロは喜ぶらしい。

②くず米

スズメやカワラヒワ、キジバトなど、幅広い鳥たちがやってくる。

同じく穀物であるアワ、ヒエも同様だが、国産のものにする。

また、火を通した穀物類は、 そ嚢(食道の一部で餌を貯める器官)の壁に

付着しやすく、長時間残ることで細菌やカビが増殖し粘膜に炎症を起こす原因となるため、与えない。

③ピーナッツ、ヒマワリの種子など

シジュウカラが大好き。殻をわって、中の実を食べる。

市販のものにこだわらず、近くの林や公園でシイのドングリなどを少し拾ってきてもいい。

夏の間に食べたスイカやカボチャの種子を捨てずに取っておくと経済的。

④脂身

精肉店などにいくと分けてもらえる。

カラスなどに取られないよう、金網などを使って木にくくりつける。

シジュウカラやコゲラの他、ウグイスもくるかもしれない。

脂身は鳥にとって重要なエネルギー源になる。

※できるだけ自然に近い国産のものにする。

→外国産の穀物を置いた時、まわりに弾き飛ばされたり、鳥が食べて飛んでいき、他の場所で種子がフンと一緒に落とされることで、外国の植物が広がるという外来問題がある。

最終目標

ゆくゆくは、人間が餌を与えることで野鳥を庭に招くのではなく、

多様な木の実がなり、虫たちもたくさんいて、それを鳥たちが食べるという自然の流れがそれぞれの家の庭でできればいいと思う。

そのためには、いろんな虫が入り込んで住処になる、枯れ木や落ち葉や廃材も結構重要だったりする。

そうして、ちょっと離れた場所から双眼鏡をもって観察すれば十分かわいい鳥たちと触れ合えるだろう。

見栄えが悪いとも捉えられるが、廃材をひっくり返すとミミズやクモなどが沢山いて楽しい。

おまけ:餌付けに関する議論

例えば、『野生動物の餌付け問題―善意が引き起こす?生態系錯乱・鳥獣害・感染症・生活被害』(畠山武道監修、小島望・髙橋満彦編著、地人書館、2016)では、餌付け行為が動物の行動変化や感染症の蔓延、鳥獣害などの様々な問題を引き起こす原因となっていることを指摘している。

白鳥飛来地の「観光餌付け」による鳥インフルエンザの危機、ニホンザルへの餌付けによる行動変化、餌付けによるスズメの集団死などの事例や、

餌付けによる弊害が生じてしまった地域における餌付け対策の具体的な取り組みなどが紹介されており、

「人と野生動物のつきあい方」を思考する上で大変勉強になった。

畠山武道監修, 小島望・髙橋満彦編著, 地人書館, 2016.8.20

餌付けは「人間が意図的に何らかの餌を与え、その餌に慣れさせ、その動物が持つ本来の行動パターンを変えるもの」、

一方で給餌は「動物が生きていく上に必要な食物を補給することで、対象動物の行動を規制するといった意図は全く含まれない」としているが、

この本の著者の一人である小島望は「餌を与えた人間の考えの有無が問題を深刻化させていったわけではない。」、また「結果として生じる問題は同根であるため、筆者は区別することの意味はないと判断し〜(略)」とあり、餌付けであれ、給餌であれ、餌を与える行為全般に警鐘を鳴らしている。

なので、当記事で述べた「順不同に曜日ごとに違った種類の餌を入れた餌を冬季限定で販売する」という意見は、それすらも否定されてしまうかもしれない。

しかし、そもそも餌をやることが何か問題を引き起こす、ということを知らなければ議論は始まらない。

良かれと思って餌を与えている人だって多い。

最終目標「多様な木の実がなり、虫たちもたくさんいて、それを鳥たちが食べるという自然の流れ」に向けた途中段階である餌キットを配布することは、餌やりについて考えるきっかけにもなるかもしれない。