別荘の解剖図鑑〜東大院生の蓼科山荘滞在記〜 BLOG

- 蓼科高原別荘地TOP

- 別荘の解剖図鑑〜東大院生の蓼科山荘滞在記〜

- 蓼科の暮らし日記

- 人々の生活と知恵

- 植物とのつきあい

- ヤマボウシ(山法師)のジャムとジュースづくり

2022.11.25

#蓼科の暮らし日記 #人々の生活と知恵 #植物とのつきあい

ヤマボウシ(山法師)のジャムとジュースづくり

10月のはじめ、別荘地に定住している暮らしの達人の"若松さん"からあるお誘いがきた。

「ヤマボウシのジャム作りませんか?」

ここに住んでいると、たまに季節を感じられる素敵なお誘いがきてうれしい。

「ヤマボウシのジャム作りませんか?」

ここに住んでいると、たまに季節を感じられる素敵なお誘いがきてうれしい。

ヤマボウシってなに...?

私はヤマボウシという植物を知らなかった。

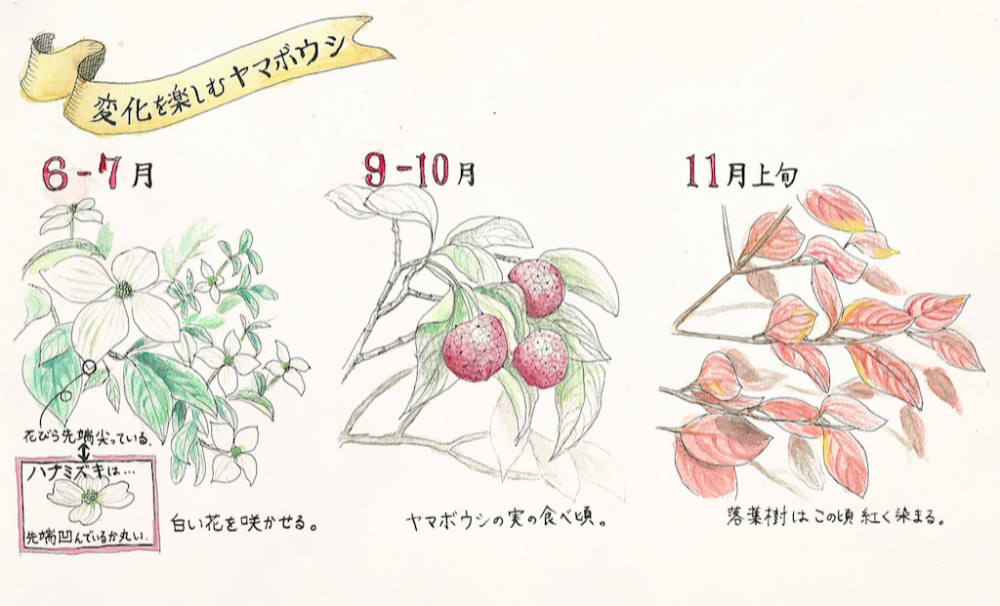

調べてみると、ヤマボウシは本州〜九州の山地に自生するハナミズキの近縁種で、

夏のはじめにハナミズキに似た白い花を咲かせるらしい。

ただ、ヤマボウシの果実は食用にできるものの、ハナミズキの果実には毒があり食用にできない。

だから、公園などに植えられているハナミズキがヤマボウシに置き換えられることがあるらしい。

それに、ヤマボウシは花も実も紅葉も楽しめるから、街路樹や庭木としても愛されているそうだ。

調べてみると、ヤマボウシは本州〜九州の山地に自生するハナミズキの近縁種で、

夏のはじめにハナミズキに似た白い花を咲かせるらしい。

ただ、ヤマボウシの果実は食用にできるものの、ハナミズキの果実には毒があり食用にできない。

だから、公園などに植えられているハナミズキがヤマボウシに置き換えられることがあるらしい。

それに、ヤマボウシは花も実も紅葉も楽しめるから、街路樹や庭木としても愛されているそうだ。

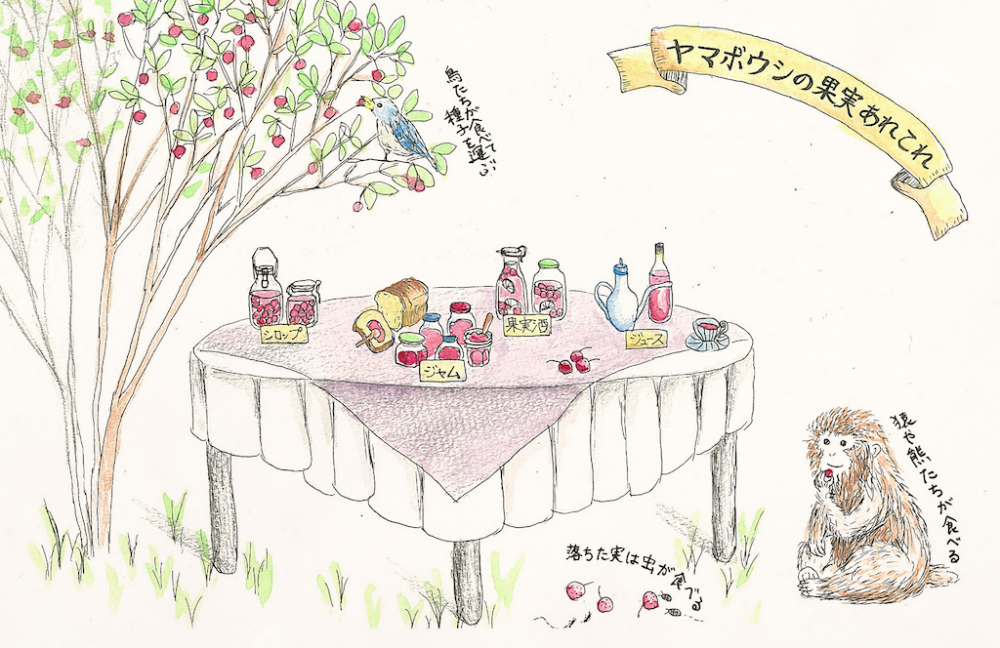

変化を楽しむヤマボウシ (著者作成)

若松さんも「注意していると、都会でもヤマボウシみつけられるよ。」と言っていた。

ヤマボウシの実の味

ヤマボウシの実を食べてみると、イチジクのような、干し柿のような、マンゴーのような、バナナのような、、、

甘みがとても強くて濃厚なお味だった。

生食の他に、ジャムや、果実酒、ジュース、シロップにしても美味しいらしい。

甘みがとても強くて濃厚なお味だった。

生食の他に、ジャムや、果実酒、ジュース、シロップにしても美味しいらしい。

ヤマボウシの果実あれこれ (著者作成)

この美味しい実は、森の生き物たちの大切な食料となり、猿や鳥たち、地面に落ちたものは虫が食べる。

一方で、現代人はほとんど食べることがない。

実際、私の家族や友人はヤマボウシを知らなかったし、店頭にヤマボウシのジャムやジュースが並んでる姿も見たことがない。

どうしてこんなに美味しくて森の生き物たちに人気なのに、現代人はほとんど食べることがないのだろうか。

、、、という疑問は、ジャムづくりにて割とすぐに解消される。

推測ではあるが、美味しいとは言っても、

表面はザラザラしているし、小さい種が数個入っていて食べにくく、噛むとじゃりじゃりと違和感があるので基本的に種は吐き出さねばならない。

その、廃棄率が高いという要因が大きいのではないだろうか。

ジャムをつくるにしても裏ごし作業があまりにも大変で、量が多かったのもあるが、三人がかりでもジャムづくりに5時間以上はかかった。

その、大変だけど楽しいジャムとジュースづくりを収穫の過程から紹介する。

一方で、現代人はほとんど食べることがない。

実際、私の家族や友人はヤマボウシを知らなかったし、店頭にヤマボウシのジャムやジュースが並んでる姿も見たことがない。

どうしてこんなに美味しくて森の生き物たちに人気なのに、現代人はほとんど食べることがないのだろうか。

、、、という疑問は、ジャムづくりにて割とすぐに解消される。

推測ではあるが、美味しいとは言っても、

表面はザラザラしているし、小さい種が数個入っていて食べにくく、噛むとじゃりじゃりと違和感があるので基本的に種は吐き出さねばならない。

その、廃棄率が高いという要因が大きいのではないだろうか。

ジャムをつくるにしても裏ごし作業があまりにも大変で、量が多かったのもあるが、三人がかりでもジャムづくりに5時間以上はかかった。

その、大変だけど楽しいジャムとジュースづくりを収穫の過程から紹介する。

ヤマボウシの収穫

ヤマボウシを収穫したのは、別荘地内ではなく、八ヶ岳山麓のとある標高約1300mの地点。

他にも、標高約1400mの白樺湖畔にもヤマボウシの目撃情報がある。

ヤマボウシは本来、山や高原(標高600m~2000m)の水分の多い場所に生育している植物だそうで、

標高の高い寒冷地、蓼科高原でもヤマボウシは育てられるのかもしれない......!

他にも、標高約1400mの白樺湖畔にもヤマボウシの目撃情報がある。

ヤマボウシは本来、山や高原(標高600m~2000m)の水分の多い場所に生育している植物だそうで、

標高の高い寒冷地、蓼科高原でもヤマボウシは育てられるのかもしれない......!

赤い実がかわいい

ヤマボウシを、フックの付いた1.5m程の棒で木を揺らし、落ちた実を収穫していった。

真っ赤でおいしそうなヤマボウシ

ヤマボウシの実が多い年は、1~2本の木でたくさん収穫できるらしいが、

今年は例年より実が少なかったようで、複数本の木から収穫。

総量およそ約5kgほど収穫できた。

※ 私も一緒に収穫したかのように書きましたが、寝坊したため収穫作業は不参加でした。

今年は例年より実が少なかったようで、複数本の木から収穫。

総量およそ約5kgほど収穫できた。

※ 私も一緒に収穫したかのように書きましたが、寝坊したため収穫作業は不参加でした。

ヤマボウシのジャムづくり

ヤマボウシを水でしっかりと洗い、一つ一つヘタをとって、、、

大量なのでヘタをとるのが大変

軽く手で潰して、ヤマボウシの実の重さの1/3〜1/2の砂糖を混ぜ合わせ、1時間ほど放置。

素人が学んだジャムづくりの豆知識

「ヤマボウシは十分甘いから砂糖そんなにいらないのでは?」と思ったが、

この疑問はジャムづくりの素人の証。

砂糖はジャムに甘味をつける他に、、、

①とろみをつける役割

②ジャムの日持ちをよくする役割

がある。

砂糖が少ないと保存期間が短くなるらしい。

水分が出てきたところで、煮詰め開始。

若松さん御用達の七輪で鍋を温める。

ぐつぐつしてきたら火を弱くして、木ベラで実を潰しながらゆっくりかき混ぜて10分ほど煮込む。

この疑問はジャムづくりの素人の証。

砂糖はジャムに甘味をつける他に、、、

①とろみをつける役割

②ジャムの日持ちをよくする役割

がある。

砂糖が少ないと保存期間が短くなるらしい。

水分が出てきたところで、煮詰め開始。

若松さん御用達の七輪で鍋を温める。

ぐつぐつしてきたら火を弱くして、木ベラで実を潰しながらゆっくりかき混ぜて10分ほど煮込む。

若松さん御用達の七輪

そして次は、最も骨の折れる作業の裏漉し。

鍋いっぱいの果肉たちの種や皮を取り除くため、粗めのザルで丁寧に漉していく。

ザルに流してすぐに漉せると思っていたのだが、

まるでカレーライスのように粘り気のあるペーストになっているので、

果肉を無駄にしないようにヘラでギュッギュと押しつけながら搾り出していった。

鍋いっぱいの果肉たちの種や皮を取り除くため、粗めのザルで丁寧に漉していく。

ザルに流してすぐに漉せると思っていたのだが、

まるでカレーライスのように粘り気のあるペーストになっているので、

果肉を無駄にしないようにヘラでギュッギュと押しつけながら搾り出していった。

犬さんに見守られながら裏ごし

皮と種を取り除いたものを、再び中火にかけて、焦げつかないように木ベラでゆっくりかき混ぜる。

とろみがついたら、レモン汁を加え、一煮立ちさせて、、、

とろみがついたら、レモン汁を加え、一煮立ちさせて、、、

素人が学んだジャムづくりの豆知識

ジャムにとろみがあるのは、フルーツに含まれるペクチンの性質によるもの。

ペクチンは、適量な糖類と酸を混合して加熱されることでゼリー状になり、とろみが出てくる。

酸の少ない果物にレモン汁を加えることで、ペクチンがとろみをつけるのを補う作用があるらしい。

ペクチンは、適量な糖類と酸を混合して加熱されることでゼリー状になり、とろみが出てくる。

酸の少ない果物にレモン汁を加えることで、ペクチンがとろみをつけるのを補う作用があるらしい。

煮沸消毒した瓶に入れて、、、

瓶に入れて完成。

素人が学んだジャムづくりの豆知識

煮沸消毒した熱い瓶に、熱いジャムを詰めてフタをして、逆さまにすると、、、

ジャムの熱さによって空気が膨張し、冷めるに従って空気が収縮し蓋をきつく吸引し、

また、ジャムの圧力で蓋に空気が入り込まないことで、空気が抜ける。

しっかり空気が抜ければ、もちろん保存期間は長くなる!

真空状態に近づけるために、ジャムを瓶の口ギリギリまで詰めることがポイント。

ジャムの熱さによって空気が膨張し、冷めるに従って空気が収縮し蓋をきつく吸引し、

また、ジャムの圧力で蓋に空気が入り込まないことで、空気が抜ける。

しっかり空気が抜ければ、もちろん保存期間は長くなる!

真空状態に近づけるために、ジャムを瓶の口ギリギリまで詰めることがポイント。

パン窯で焼き上げたパンとピザ

若松さん家のパン窯で焼き上げた食パンにジャムを塗っていただいた。

一度パン窯を温めると、どんどん色んなものが焼けちゃうので、ピザも焼いて

その日の晩はみんなでパン・ピザパーティー。

一度パン窯を温めると、どんどん色んなものが焼けちゃうので、ピザも焼いて

その日の晩はみんなでパン・ピザパーティー。

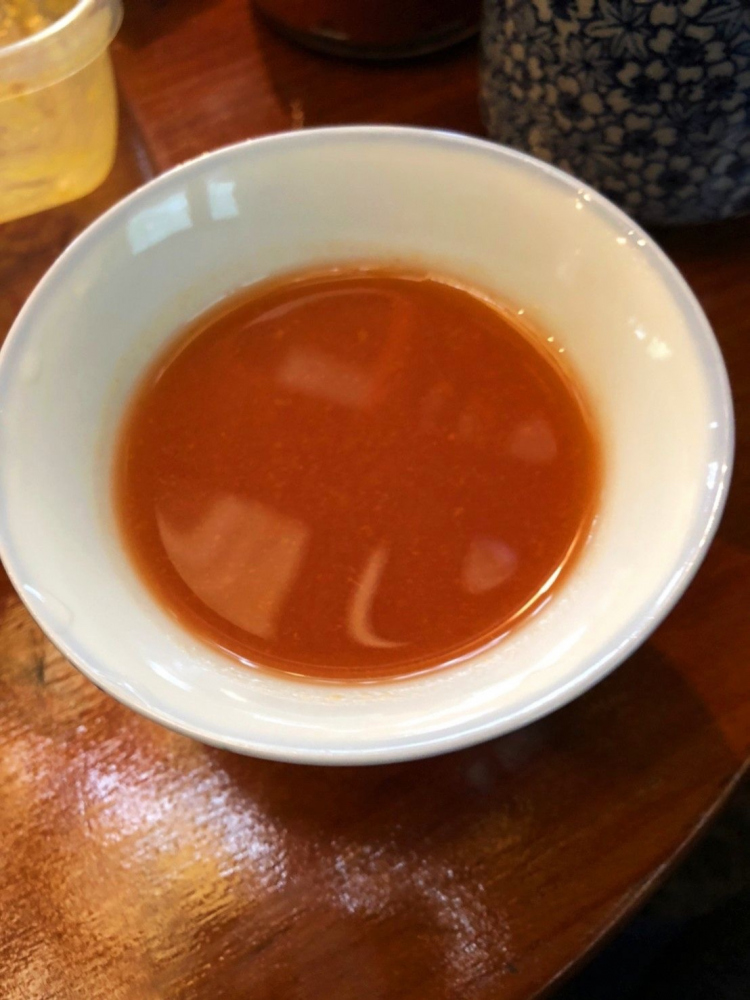

ヤマボウシのジュースづくり

本記事で私が一番推したいのは、ジュースづくり。

なんと、ジャムを作った時に用済みになったように思えた「皮と種」が、ジュースになるのだ。

ヤマボウシはジャムとジュースに2回化ける。

なんと、ジャムを作った時に用済みになったように思えた「皮と種」が、ジュースになるのだ。

ヤマボウシはジャムとジュースに2回化ける。

用済みかと思った種と皮が...

もう一度ザルでがんばって漉して搾り出すと絶品ジュースに。

大小16個の瓶にしまわれたジャム(右)とジュース(左)。

最後に、つぶやき

こうやって皆んなで集まって、「山の恵みを調理していただく会」の多幸感はすごい。

「山の恵みを調理していただく会」は、人間の心をあたたかい気持ちに包み込む効果が絶対ある。

「山の恵みを調理していただく会」は、人間の心をあたたかい気持ちに包み込む効果が絶対ある。