四季の森ニュース

- 更新日2023年05月16日

- カテゴリ四季の森だより

昨日の我が家付近は早めに雨が上がったのでホッとしていたら、

夜の始め頃には雷雨がありました。

だんだん初夏の陽気になってきましたね。

今朝は、早くには霧が発生していたものの、時間とともに晴れてきました。

陽気は爽やかですが、風が少し強めに吹いている本日です。

今朝の八ヶ岳

入笠山方面 新緑ラインは山頂付近まで上がっています

富士山 少し霞があり、富士山は薄っすらです

北アルプス

深山地区環境保全林のヤマツツジ

村道原村ペンション線のキャットミント

まるやち湖

カイツブリ

カルガモ

さて、ペンションビレッジ内などではミヤマザクラが見頃になってきました。

あまり目立たないのですが、たくさん花がついています

赤みがないので、新緑とのコントラストが鮮やかです

日本の他に、朝鮮半島、中国東北部、サハリンなどに分布する野生種で、

他のサクラに比べると、雄しべが伸びて突き出ているのが特徴です。

コロンとしたつぼみも可愛らしいミヤマザクラです

センター駐車場前でも咲き始めていますが、まとまって咲く花の数が少し少ないです。

最後のサクラをお楽しみ下さい。

ズミ

ズミは満開になると雪が積もったかのように木全体が真っ白になります

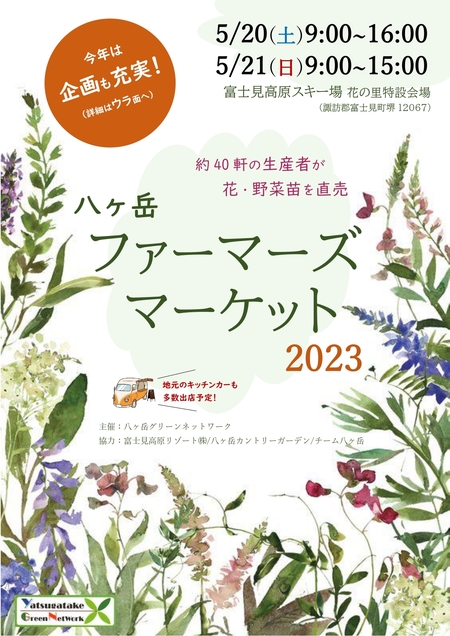

さて、今週末のイベントをご紹介します。

5月20日(土)、21日(日)の2日間、

富士見高原リゾートで「八ヶ岳ファーマーズマーケット2023」が開催されます。

表面

裏面

八ケ岳ファーマーズマーケットは、長野・山梨にまたがる八ヶ岳南西麓で

グリーン産業に従事する生産者・事業者のグループ「八ヶ岳グリーンネットワーク」が開催する、

花・野菜苗の直売イベントです。

苗の販売はもちろん、園芸に関する講座やワークショップも開催され、

キッチンカーの出店も予定されています。

お花の好きな方は1日いても楽しめそうですよ。

私も行きたいのですが、今回は仕事の予定なので残念です。

花や木を植えるのに適した時期になりますので、

ご来荘の皆様はお出掛けになって、お好きな苗を手にいれて下さいね。

八ヶ岳ファーマーズマーケット → こちら

今日の別荘地内の様子です。

からまつ平

からまつ平

しらかば平

しらかば平

こけもも平

こけもも平

雨の翌日で晴れた日は緑が輝きとても美しいです。

特にシラカバの新緑は独特の明るい緑色で、この時期は本当に美しく「爽やか」だと感じます。

ズミ、ウワミズザクラ、ミヤマザクラとともに、

エゾノコリンゴも可愛い白い花をたくさん咲かせています

今日は外出の機会がありましたので、

茅野市玉川地区付近からの八ヶ岳をご覧下さい。

南八ヶ岳(天狗岳~編笠山)

北八ヶ岳(蓼科山~天狗岳)

村道農場線沿いのズミ

朝は寒いくらいでしたが、日中は気温が上がり初夏の陽気になりました。

販売管理センター 23.5℃ 15:50現在

こけもも平(標高1500m)観測データ 18.0℃ 15:40現在

明日は日中の気温は更に上がる予報です。

4月並みの気温だったり、真夏の気温になったりで体調管理が大変です。

今日のセンター 14時頃撮影

- 更新日2023年05月14日

- カテゴリ四季の森だより

今朝は、雨は止んでいて「中休み」の状態でした。

曇りだったので、朝はそれほど冷え込まなかったのですが、

日差しもない上に、風が強めに吹いていたため

体感気温は低く底冷えして、手がかじかむような寒さでした。

今朝の八ヶ岳

入笠山(西側)方面は雲に覆われていました

まるやち湖

カルガモ

八ケ岳自然文化園入口付近

さて、通勤途上の森の中では、

ミズキの花が咲き始めていました

扇状に枝を広げることから「テーブルツリー」とも言われるミズキです

これからあちこちの林縁などで見られるようになります。

我が家のご近所のナンジャモンジャの木も咲き始めていました。

そして、キリの花も咲いていました。

キリの花が咲き始めていました

キリは中国原産ですが、

伝説の鳥「鳳凰」はこの木にしか止まらないと言われており、日本でも神聖な木とされてきたことから

花言葉は「高尚」となっています。

今日は「母の日」ですね。

皆様は何かプレゼント贈ったり、貰ったりしましたか。

「母の日」は、日本だけの行事なのかと思いきや、実はアメリカ由来のイベントというのが通説です。

(他にも諸説あります)

1980年代、南北戦争終結直後のアメリカに、「母の友情の日」として地域の女性たちを結束させ、

敵味方を問わず負傷兵の治療を行ったり、敵同士だった人たちを結びつけるために奔走した

アン・ジャービスという女性がいました。

アンの死後、娘のアンナが亡き母を偲ぶ会を開き、集まった人々に

母が好きだった白いカーネーションを配ったのが始まりとされます。

当初は平和活動の意味を持って始められたイベントですが、

アメリカ全土に広がるにつれ商業的な意図が介入し、

お母さんに感謝してプレゼントを贈る日というイベントに置き換わり、定着していきました。

日本には、明治末期に宣教師から伝わり、協会や日曜学校を中心に広まり、

戦後、アメリカにならって5月の第2週目の日曜日が「母の日」となったそうです。

昨日の夕方、別荘地内でシカに遭遇しました。

しらかば平 左右の林の中にたくさん群れていました

車が来ないのでのんびり過ごしていたようです(笑)

道路に飛び出さないで!と呼びかけると、逃げて行きました(笑)

シカは、発情期が9月~11月頃、出産期が5月~7月頃ということで、

そろそろ出産シーズンで、たくさん食べないといけない時期ですね。

キセキレイ 5月11日こけもも平で撮影

ヒヨドリ 5月12日センターで撮影

アオゲラ 5月13日こけもも平で撮影

野鳥たちも繁殖期で、忙しそうです。

今日、事務所の換気扇から突然鳥の声が聞こえてきて、巣を物色しているようでした。

一昨年はキセキレイ、昨年はジョウビタキが子育てをしていました。

今年はどんな鳥が巣作りするのか楽しみです。

朝、センターに到着した頃から青空が広がり、午前中は日も差して、

意外に天気がよくなりました。

午後から次第に雲が広がり、16時現在、雨がパラっとしそうな空模様です。

販売管理センター 14.5℃ 15:50現在

こけもも平(標高1500m)観測データ 10.5℃ 15:50現在

再び天気は下り坂で、夜の始め頃から明日の昼前にかけて

まとまった雨になる予報です。

今日のセンター 13時半頃撮影

コノテガシワの花(センター出入口)

- 更新日2023年05月13日

- カテゴリ四季の森だより

今朝はまだ雨が降っていませんでしたが、空一面に雲が出ていました。

山の眺望もあり、時折薄日が差す時間帯もあったものの、

天気は徐々に下り坂です。

今朝は県道鉢巻線を通って出勤しました。

森の中には白い花を咲かせている木が

ミヤマガマズミでしょうか

ミヤマニガイチゴ

ズミ(コナシ)は満開に近いです

そして、レンゲツツジが咲き始めていました(富士見高原リゾート付近)

満開といっていい状態のレンゲツツジも見られました

標高、日当たりなどによって開花時期に違いが出ますね

ヤマザクラは終わってしまいましたが、

県道鉢巻線の富士見町区間は、これからはレンゲツツジのシーズンです。

ドライブでお楽しみ下さい。

ウワミズザクラはちょうど見頃、

ミヤマザクラも開花しています

いよいよサクラシーズンもミヤマザクラでお終いです

このミヤマザクラの幹には鳥が開けたと思われるこんな大きな穴が

キツツキの仲間の仕業かもしれません

まるやち湖 曇りの割に山はよく見えています

ペンションビレッジ内ではサクラソウがキレイに咲いていました

さて、まだ朝晩は寒いですが、日中は暖かくなるので、

別荘地内や周辺は花の季節になりました。

今日の別荘地内の様子と、別荘地内で見つけた草花をご覧ください。

画像は一昨日撮影のものが多くなります。

からまつ平

ツツジ キバナモクレン

シャクナゲ ヤナギの種(柳絮)

ヤマシャクヤク

山荘内で撮影させていただきました。オーナー様ありがとうございます。

午前中でしたので、まだ花が咲ききっていませんでした

午後になると大きく開くようです

しらかば平

ハウチワカエデの花 ムラサキケマン

ブルーベリーの花 フジ

ウワミズザクラ

こけもも平

カラマツの雌花が連なっています 上が今年の雌花、下が松ぼっくり

イタドリ

シャクナゲ

そして、別荘地内でズミとともに綺麗に咲き始めたのが、

エゾノコリンゴ

まだつぼみの木も多いですが、初夏の白い花はとても爽やかです

そして、

あまり目立ちませんが、ナツグミも咲き始めています

別荘地内で探してみて下さいね

青空が写った画像を見ますと、今日は天気がいいと勘違いしてしまいますが、

11時頃から雨が降り始めています。

撮影しようと外に出ると雨が降り始めました(茅野市玉川付近)

今日田植えをしている水田は見られませんでしたが、既に終わっている水田がありました

田植えの時は、このように水田の水をひたひたにして行います。

水が多すぎると根が土中に固定しない「浮き苗」という状態になってしまうからです。

周辺の水田は田植えシーズンを迎えています。

今日は朝からほとんど気温が上がらず、寒い日中です。

販売管理センター 13.5℃ 15:10現在

こけもも平(標高1500m)観測データ 8.1℃ 15:10現在

雨は月曜日まで続く予報ですが、明日は止み間もあるようです。

せっかくの週末が雨となってしまいますが、こんなときは山荘でゆっくりお過ごし下さい。

今日のセンター

雨はシトシト降っていますが、雲が薄いためか太陽が薄っすら見えています

- 更新日2023年05月12日

- カテゴリ四季の森だより

昨晩から雲が広がり、朝方まで雲が多い空模様でした。

そして非常に寒い朝でした。

こけもも平では2度台まで下がりました。

雲は徐々に雲、通勤時間帯頃には青空が広がってきました。

今朝の八ヶ岳

入笠山方面

農園では、ブルーベリーの花が咲いていました

さて、周辺や別荘地内で昨日も撮影をしたのですが、

時間がなくニュースの更新ができませんでしたので、

本日撮影のものと合わせて掲載させていただきます。

深山地区環境保全林のヤマツツジ ※昨日撮影

青空と新緑とのコントラストがキレイです

保全林の近くで見つけたミヤマオダマキ ※本日撮影

畑もセルリーを植える準備が進み、あとは植え付けを待つだけです

まるやち湖 ※本日撮影

別荘地内の様子です。(昨日撮影)

からまつ平

からまつ平

しらかば平

しらかば平 まだヤマザクラが見られます

こけもも平

こけもも平

緑が輝いていて、どこを撮影しても絵になります。

花などもたくさん撮影したのですが、掲載しきれませんので、

明日のニュースでご紹介させていただきますね(笑)

さて、昨日は語呂あわせから「ご当地キャラの日」でした。

「5(ご)10(とう)1(ち)」にちなんで、

地域の活性化を目指し、街を元気にするご当地キャラクター同士の連携を深め、

それぞれのローカルキャラクターを全国に発信することを目的に、

日本ご当地キャラクター協会が制定しました。

日本キャラクター協会に会員として登録されているキャラクターは、

250体を超えるくらいのようですが、

「くまもん」のように協会未認定や教会非会員のキャラクターも多く、

年々増え続けているため、今では何千体にもなっているかもしれません。

原村にもマスコットキャラクターがいますが、皆様ご存じでしょうか。

ピカタン(左)、ヤッピー(真ん中)、セロリン(右)、アルクマ(右奥)

原村役場で撮影しましたが、全く知りませんでした(笑)

ピカタンは「星まつり」、ヤッピーは八ヶ岳、セロリンはセルリーに由来したキャラです。

ちなみに、アルクマは長野県のマスコットキャラクターです。

原村のマスコットキャラクターについては、紹介ページをご覧ください。 → こちら

その他、「顔面装飾付釣手土器」が県宝に指定されたのを記念して、

「火の女神フゥーちゃん」というキャラクターも新たに生まれています。

見掛けましたら、声をかけてあげて下さい。

午後も晴れて、気持ちの陽気になっています。

ただ、夕方からは雲が広がる予報です。

販売管理センター 21℃ 15:00現在

こけもも平(標高1500m)観測データ 14.4℃ 14:50現在

明日は昼前後から雨となり、数日は続きそうです。

いい陽気の時期に雨が続くのは残念ですが、

草木にとっては恵の雨になりますね。

今日のセンター 15時頃撮影

モミジの花(センター)

- 更新日2023年05月08日

- カテゴリ四季の森だより

昨日から続いていた雨は、昨夜から激しくなり、

未明の2時20分、諏訪地域に大雨警報が発出されました。

諏訪市などでは道路の冠水など被害も発生しています。

48時間の降水量は、原村で88mm、

茅野市白樺湖では137mmで5月の観測史上最大となりました。

長野県木曽郡王滝村御嶽山では、345mmの降水を観測し、全国1位でした。

本当によく降りました。

弓振川 8時撮影

普段はあまり水量のない川ですので、今朝は激しい流れになっていました。

ただこの状態では氾濫の危険はなさそうです。

支流からの流れ込みがあるので、下流に行くほど水量が増していきます

八ケ岳自然文化園横の「しらかばの小径」に流れる小川も水量が増えていました

大雨警報は、朝9時17分に解除されました。

昨晩から風も強く吹いて、別荘地内では落枝が見られましたが、被害はありませんので

ご安心下さい。

さて、今朝は八ヶ岳エコーライン付近では霧が発生していました

エコーライン沿いのウワミズザクラ 大木で毎年たくさん花をつけます

深山地区環境保全林のヤマツツジ

こちらの株だけ満開になっています

まるやち湖も霧の中でしたが

数分後には、

霧が晴れました 今日は天気の回復が早そうです

カイツブリ 今日は後ろ姿です

カルガモ

ビバーナム(オオデマリ) 原村ペンションビレッジ内

ズミ(コナシ) 八ヶ岳自然文化園

雨で喜んでいるのは、植物ですね。

雨上がりは緑が輝いて見えます。

「芽吹き」「新芽」「新緑」「若葉」「青葉」と、春から初夏に向かって進んでいきます。

「緑」という言葉には、「新芽」「若葉」という意味があります。

本来は色をさす語ではなく、新鮮でつややかな感じを表した言葉なのだそうです。

緑は目に優しい、などとも言われますが、

実は根拠があり、

可視光線は、人間が肉眼で感じることのできる光のことを言いますが、

主に太陽光や電気の光がこれにあたり、

波長が長いと赤色に、波長が短いと青色になります。

その中でも、人間が最も弱く感じる波長の中間地点の色が緑色になるそうです。

波長を弱く感じるということは、目に受ける刺激も少なくなり負担もかかりにくくなり

「目に優しい」とされているんですね。

パソコンやスマホで疲れた目を癒す効果もあると言われています。

新緑 緑のパッチワークがキレイです

風が非常に強く上空のカラスが風にあおられていました

田園風景と新緑

八ケ岳方面

大雨で水田は満水状態です

天気の回復が早そうだと思っていたのですが、昼頃には再び雲が広がりました。

その後は回復して夕方は青空が見えてきました。

今日は朝から冷たい風が強く吹いていて肌寒い日中になりました。

販売管理センター 12℃ 16:10現在

こけもも平(標高1500m)観測データ 7.4℃ 16:00現在

明朝は冷え込むとの予報です。

気温の変動が激しいですので、体調管理にお気をつけ下さい。

今日のセンター 13時頃撮影

センター花壇のアジュガ

昨年植え付けたものが根付きました