四季の森ニュース

- 更新日2023年12月10日

- カテゴリ四季の森だより

今朝も良く晴れていて気持ちがいいです。

それほどの冷え込みもなく、行楽日和となりそうです。

今朝の八ヶ岳

入笠山方面

富士山

どこを見ても雲ひとつありません

まるやち湖 この暖かさで氷は半分ほどにまで減っていました

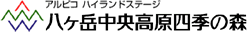

さて、現在八ヶ岳美術館ではクリスマスフェアを開催中です。

エントランスギャラリーには、

原村のフラワーアーティスト、林ひろ子さんによるクリスマスの飾りつけや

周辺の作家さんの雑貨の販売や、ワークショップなども開催されています。

ご紹介が遅れてしまいましたので、ワークショップはあと2日間だけですが、

まだご参加いただけるのではないでしょうか。

参加希望の方はご予約をお願い致します。

12月に入ってもう10日も経ち、クリスマスも近づいてきましたね。

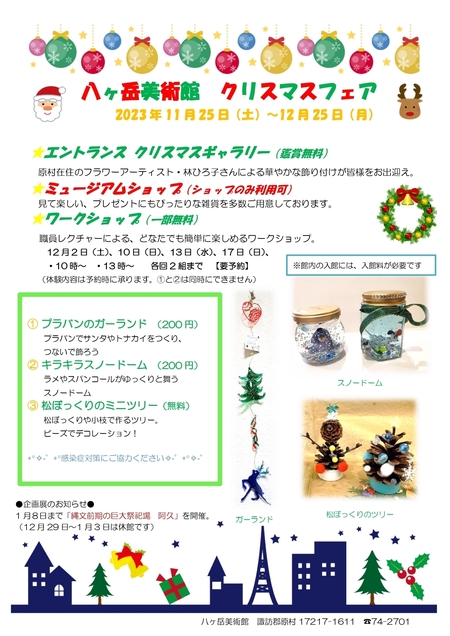

それから、原村の村おこし協力隊員が企画、運営する星空観察会

「星みる夜~原村の星に親しむ夜:ふゆ」が開催されます。

空気が澄んで、星空が美しく見える季節になっていますが、

いよいよ流星群が見られる時期でもあります。

ふたご座流星群は、極大となるのが12月15日で、

その前後は流星群の活動が活発になります。

今年は新月が12月13日で、月明りの影響のを受けない好条件ですので、

観察会に参加されなくても、空を見上げてみたいですね。

今日の別荘地内の様子をご覧下さい。

からまつ平 A・B区画

しらかば平V区画

こけもも平1・2区画

こけもも平の雪はまだ少し残っています

モミ

アカマツの松かさ

からまつの松かさ

シラカバ

そして、今日の八ケ岳中央農業実践大学校の風景です。

食事中の牛、くつろいでいる牛、思い思いに過ごしているようです

今日はポカポカ陽気で、なんだか牛ものんびり過ごしているように感じられます

芝生広場から見る八ヶ岳

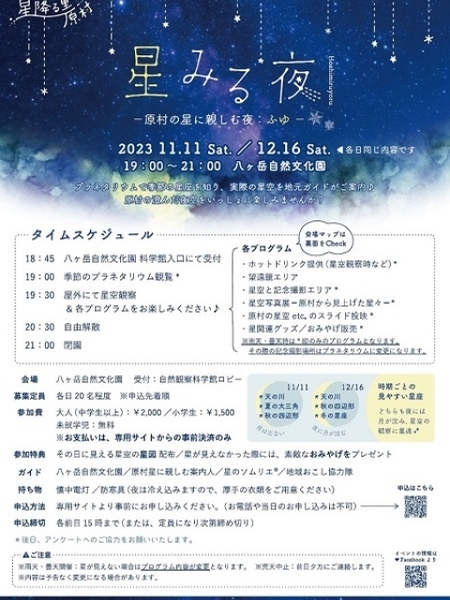

花の温室販売も12月17日で終了となるため、現在シクラメンの割引販売中です

午後もよく晴れて、気温も上昇しました。

こけもも平(標高1500m)観測データ 14.3℃ 13:50現在

やはり昨日よりも気温が上がりました。

明日も暖かさは続きそうですが、朝晩は雲が広がる予報です。

今日のセンター 13時頃撮影

ムクドリ

通勤途上で柿の実に群がっているのを見つけました

ひときわ大きい鳥はヒヨドリだと思います

- 更新日2023年12月09日

- カテゴリ四季の森だより

※一昨日のニュースですが、掲載されていませんでしたので、

今朝再投稿させていただきました。申し訳ございません。

今日も快晴です。

今朝は気象庁の観測地点では-4度程まで下がったようなのですが、

四季の森こけもも平のデータを見ますとプラスの気温でした。

これだけ寒暖差があると機器も調子が悪くなりますね(笑)

入笠山方面

今日は北日本で黄砂が飛ぶとの予報があり、その影響のせいか空は少し霞んでいました

ですので今朝の富士山はぼんやりとしていました

今朝の八ヶ岳(南八ヶ岳) 原村こひつじ幼稚園近くの水田地帯からの撮影です

北八ヶ岳を撮影したのですが、蓼科山が写っていませんでした(笑)

諏訪盆地と北アルプス

まるやち湖 日中の暖かさで結氷は減っていますが、まだ半分以上は凍っています

さて、今日も「季節はずれの暖かさ」と予報が出されていました。

更に、季節外れの黄砂が飛ぶとも。

季節はずれとは、季節にふさわしい状態からはずれていることを言います。

暖かさや寒さ、雨などの気象現象からインフルエンザなどの流行期などにも使われます。

地球温暖化のせいか、「季節はずれの〇〇」という表現が増えてきたようにも感じますね。

この時期、各地の動物園では寒さに弱いカピバラが温泉に入る姿が人気ですが、

昨日、鳥取県の動物園では、プールに入れたのたのはお湯ではなく水だったそうです。

カピバラも戸惑いますよね(笑)

季節はずれの気象現象が多くなると、平年並みの日との寒暖差が激しくなります。

体調を崩さないように気をつけなくてはいけませんね。

今日はセンター周辺周りを撮影してみました。

ソヨゴでしょうか

ヤマウルシ

ヤマグリはまだ葉を落としていません

カラマツ

モミの先端の芽が伸びていました

ズミ

コガラ

なんともアクロバティックです

コゲラ 真ん中付近です

コゲラもカラ類と混群になることがあります

午後になり薄雲が広がってきましたが、

こけもも平でも季節はずれの暖かさになりました。

こけもも平(標高1500m)観測データ 12.9℃ 13:40現在

身体を動かしている方は上着がいらなくなるほどですね。

明日は更に気温が上がる予報です。

今日のセンター

シジュウカラ

- 更新日2023年12月07日

- カテゴリ四季の森だより

今朝の気温は氷点下ではなかったのですが、

(氷点下になったのは夜中の1時前後だけでした)

非常に強い風が吹いていたので、寒さは感じました。

今朝の八ヶ岳

今日は日本海側を低気圧が発達しながら通過するので、朝から荒れ模様です。

入笠山方面 青空も見え、日の差している場所もあります

富士山 八ヶ岳の向こう側(山梨県)は天気がよさそうです

富士山は二重の笠雲がかかっています

まるやち湖 昨日は暖かかったので結氷部分は少し減りました

さて、今日は二十四節気の「大雪(たいせつ)」です。

雪がたくさん降る地域が増えて、本格的な冬が始まるという意味で、

次の節気「冬至」までの期間でもあります。

いよいよ本格的な冬が始まりました。

山だけでなく平地でも雪が降る時期ですね。

今朝は真冬のような寒さはありませんでしたが、

昼頃には霰が降ったりした後、急激に気温が下がって寒くなってきました。

ただ、今週は暖かい予報なので、寒暖差が大きくなりそうです。

東洋医学では、冬は「腎」の季節なのだそうです。

「腎」は生きるためのエネルギーを蓄えたり、

身体を温めたりする働きを担っていますが、冷えに弱いと考えられており、

「腎」を養うためには冷やさないことが大切だということです。

東洋医学での「腎」とは、腎臓だけでなく副腎も含めたものとして捉えられており、

腎臓は全身の水分量をコントロールし、副腎はホルモンバランスを整え、

生育や意欲、活力と関係しているそうです。

その腎を補うとされるのが、黒い食材と鹹味(かんみ)の性質を持つ食材です。

◆黒い食材・・・黒米、黒豆、黒ゴマ、くるみ、栗、イカ、アジ、豚肉など

◆鹹味食材・・・昆布、ワカメ、海苔、ひじきなどの海藻類

辛い食べ物は身体を温めますが、食べ過ぎると、

たくさんの汗をかいてしまい、かえって身体を冷やしてしまうことになるようなので

注意が必要です。

「腎」を養生するためにも、冷えには十分注意していきましょう。

今日はバタバタとしていたので、バードフィーダーを観察できませんでしたが、

昼過ぎにセンター前の林の中が野鳥で賑やかだったので撮影してみました。

木の幹の陰に鳥がいるのがお分かりになりますでしょうか

エナガでした チョコチョコと忙しく動き回るので撮影は非常に難しいです

とても小さく可愛い野鳥です

エナガだけだと思っていたら、シジュウカラも混じっていました

カラ類やエナガ、コゲラ、メジロは混群で行動することがあります

昼前頃から急に雲が広がり、霰が降ったり荒天でしたが、

次第に晴れ間が増えてきました。

こけもも平(標高1500m)観測データ 5.1℃ 12:40現在

気温は昼をピークに下がってきており、

明朝は晴れそうなのでで冷え込みが予想されます。

今日のセンター 霰の後で道路が濡れています(13時半頃撮影)

- 更新日2023年12月06日

- カテゴリ四季の森だより

今朝は冷え込みもそれほどなく、快晴です。

澄んだ空気で周辺の山々がとても美しく見えます。

今朝の八ヶ岳

入笠山方面

富士見パノラマスキー場はだいぶ造雪が進み、12月15日オープン予定です

富士山 富士山方面だけは雲があり笠雲がかかっているようです

北アルプス

まるやち湖 結氷が広がり、9割ほどまでになりました

今朝は水鳥は確認できませんでしたが、氷の上を歩いている鳥がいました

ハクセキレイのようですね

この時期、氷の上を歩くハクセキレイをよく見かけます

氷の上に落ちたエサを探しているんでしょうか

さて、12月6日はヨーロッパでは「サンタクロース・デー」となっています。

サンタクロースの起源は、3世紀にまで遡り、

「聖ニコラウス」と呼ばれる人物がモデルになったとされています。

ニコラウスがまだ司祭になる前、豪商だったが財産を失い貧しい家庭がありました。

その家には三姉妹がいましたが、長女が身を売って妹たちを幸せにしようとしていました。

それを知ったニコラウスは心を痛め、真夜中にその家を訪れ、

屋根上の煙突から金貨を投げ入れました。

この時暖炉の前には靴下が干してあり、金貨は靴下の中へ入りました。

この金貨のおかげで長女は身売りをせずにすみ、三姉妹はそれぞれ正式な結婚ができました。

父親は誰が金貨を投げ入れたのかを知ろうと見張っていると、

再び金貨を投げ入れるニコラウスを見つけ、ひれ伏し涙を流して感謝をしたそうです。

靴下にクリスマスプレゼントを入れるのはこの逸話が元になっているんですね。

ニコラウスは司祭になり、英語で「セント・ニコラウス」と呼ばれるようになり、

「サンタクロース」という呼び名に変わったと言われています。

こうして、12月6日は聖ニコラウスの命日であったため「サンタクロース・デー」と呼ばれ、

祝日になっている地域も多く、子供たちがプレゼントをもらうのが、

クリスマスではなく、12月6日というところもあるそうです。

今日の別荘地内の様子をご覧下さい。

しらかば平S区画

からまつ平L・M区画

こけもも平1・2区画

こけもも平7・8区画にはまだ雪が残っています

ツルウメモドキ 実がシワシワになっています

ヤマガラ

今日は少し外出しましたので、昼間の眺望もご覧下さい。

南八ヶ岳

北八ヶ岳

車山

茅野・諏訪市街地方面と北アルプス

今日は穏やかな晴れで日中は少し気温が上がりました。

こけもも平(標高1500m)観測データ 9.1℃ 13:30現在

こんな穏やかな日が続いてほしいのですが、

冬は天気が変わりやすく、明日は晴れるものの風が強く吹きそうです。

今日のセンター 13時撮影

- 更新日2023年12月04日

- カテゴリ四季の森だより

今朝は風がなく穏やかな分、冷え込みました。

10分ごとのデータは見逃してしまいましたが、

こけもも平の今朝の最低気温は、-7.2度まで下がりました。

今季最低ではないかと思います。

ちなみに、村の中心部の気温は-5.4度でした。

今朝の八ヶ岳

入笠山方面 今朝はいつもより高い位置に雲海が出ていました

富士山と南アルプス 南側もスッキリと晴れています

土手草が霜で真っ白になっていました

北西側は雲海が高い位置で見通せなくなっていましたが

八ケ岳エコーライン沿いでは樹氷が見られました

木々が真っ白です

八ケ岳ズームラインとの交差点付近

北アルプスは雲海で見えなかったので今朝は八ヶ岳自然文化園に立ち寄りました

北アルプスもよく見えています

やはり下の方には雲海が発生しているようです

屋根の霜が朝はキラキラと輝いて見えます

車のボディにも霜がつきます

さて、今朝も氷点下の寒さですが、

冬季にお車を運転する場合、皆様は暖機運転されていますか。

昔の車両は、冬になるとアイドリングしてエンジンを温めてから走り始めるのが当たり前でしたが、

今はどうなのか調べてみました。

暖機運転の目的は、

ガソリンをスムーズに気化させ、エンジンを循環させるということを目的としています。

昔の車は燃料の噴射がうまくいかないケースが多く、オイルの機能も悪かったため

必ず暖機運転が必要でしたが、ここ10年ほどの新しい車は電気制御により燃料の噴出がスムーズになり

オイルの性能も向上しているため、毎日乗っている車であれば暖気運転の必要はないそうです。

ただ、久しぶりに乗る場合や、厳寒地域での朝一番の始動時などは

エンジンの回転数が落ち着くまで1分程暖機運転をしたほうがよいとの事です。

ただし、暖機運転はあまり必要がなくなりましたが、エンジンを良好に保つためには、

運転開始直後はアクセルをゆっくり踏んで、しばらくはエンジンの回転数を低めにして走行する

「暖機走行」を心がけるのが大切だということです。

暖機運転は二酸化炭素を排出しますので、環境保全の観点からも必要最低限とし、

走り始めはエンジンに負荷をかけずに走行するというのが理想なんですね。

今日のバードフィーダーは、残念ながら、リスも野鳥もやってきません。

というのも、近くに車を止めて車内清掃をしていたからです(笑)

午後になると、やっと1羽がやってきましたが、撮影に気づいて隠れています(笑)

室内からと言えども視線が気になるんですね。

カワラヒワでした

ただ、既にエサを食べた後だったのか、エサ台に留まっているだけで、

飛んで行ってしまいました。

明日からに期待しましょう。

太陽の日差しとともに、気温は右肩上がだった本日ですが、

朝が寒かった分それほど気温は上がりませんでした。

こけもも平(標高1500m)観測データ 3.5℃ 13:50現在

明日は未明から雲が広がりそうですが、

雲っていても気温は今日よりは上がる見込みです。

今日のセンター 13時過撮影

ナナカマドの実もシワシワになってきましたが、冬芽が出てきました

ドウダンツツジの冬芽