別荘の解剖図鑑〜東大院生の蓼科山荘滞在記〜 BLOG

- 蓼科高原別荘地TOP

- 別荘の解剖図鑑〜東大院生の蓼科山荘滞在記〜

- 蓼科の暮らし日記

- 人々の生活と知恵

- 別荘の夏! 〜1日の大半を外で暮らそう〜

2022.08.15

#蓼科の暮らし日記 #人々の生活と知恵

別荘の夏! 〜1日の大半を外で暮らそう〜

この標高1700mのエリアもようやく暖かくなりだすウキウキの8月。

木々の緑が綺麗で、太陽と風が気持ちよく、別荘に人が増えだして活気づく。

木々の緑が綺麗で、太陽と風が気持ちよく、別荘に人が増えだして活気づく。

静かな森に夏の雨

しかし、その楽しいはずの8月初旬に体調を崩し、4日間寝込んでしまった。

4日間、犬の散歩以外は外に出ず布団の中にいると、

普段は神秘的だと感じる静寂な自然と、ひっそりとした山荘が無性に寂しく感じてくる。

4日間、犬の散歩以外は外に出ず布団の中にいると、

普段は神秘的だと感じる静寂な自然と、ひっそりとした山荘が無性に寂しく感じてくる。

「哀愁と山荘」(絵:大桐)

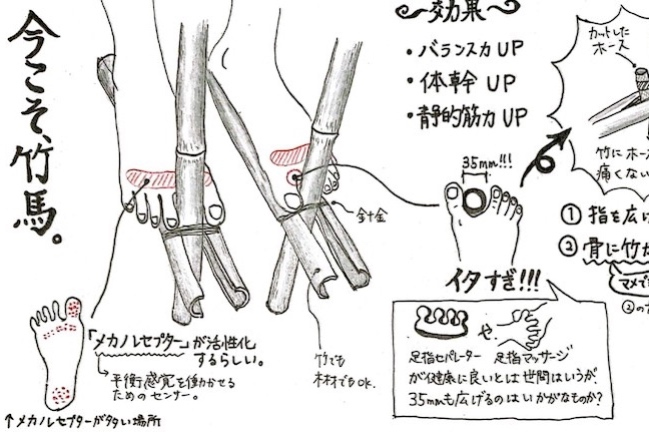

ひっそりを際立たせるのは、夏の夜の雨。ここはよく雨が降る。

いつの間にか霧の中で何も見えない、ということもよくある。

長野県全体の降水量は全国と比較して少ない方だ。

それは、海から離れているため上空の水蒸気量が少なく、周囲が山に囲まれているため、低気圧や前線などの影響を比較的受けにくいという「内陸性気候」の特徴のためだ。

だがこの山沿いの別荘地は、そんなことお構いなし。

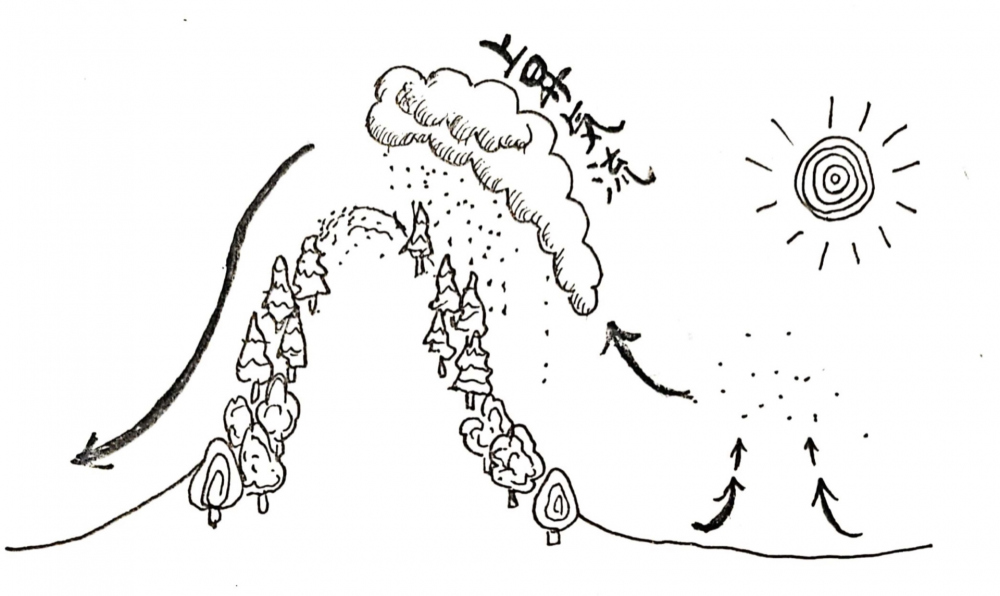

山沿いは上昇流が発生しやすいからだ。「山の天気は変わりやすい」とよく言う。

普段はその天気の変化が結構楽しかったりする。

いつの間にか霧の中で何も見えない、ということもよくある。

長野県全体の降水量は全国と比較して少ない方だ。

それは、海から離れているため上空の水蒸気量が少なく、周囲が山に囲まれているため、低気圧や前線などの影響を比較的受けにくいという「内陸性気候」の特徴のためだ。

だがこの山沿いの別荘地は、そんなことお構いなし。

山沿いは上昇流が発生しやすいからだ。「山の天気は変わりやすい」とよく言う。

普段はその天気の変化が結構楽しかったりする。

よく見る上昇気流の図 (絵:大桐)

体調が治ってからも、雨の日が続いた。

ところで、「雨の日×別荘地の自然×ピアノ」の組み合わせはかなりいい。

なので、この落ち込んだ気持ちを回復させようとピアノを弾くも、雨の日には短調の曲が合う気がして悲しい曲調のものばかり弾いていたら、

ウキウキのはずの8月半ば、いつの間にか私の心はすっかりメランコリーに染まってしまった。

別荘地の自然と音楽の力はすごい。

ところで、「雨の日×別荘地の自然×ピアノ」の組み合わせはかなりいい。

なので、この落ち込んだ気持ちを回復させようとピアノを弾くも、雨の日には短調の曲が合う気がして悲しい曲調のものばかり弾いていたら、

ウキウキのはずの8月半ば、いつの間にか私の心はすっかりメランコリーに染まってしまった。

別荘地の自然と音楽の力はすごい。

1日の大半を外で暮らす

こんな憂いに沈んだ時の解決方法は、やはり、同じような場所でひとりで上手く暮らしている方の生活が参考になる。

そう、このブログでは何度目かの登場である、暮らしの達人(若松さん)の暮らし方をまた参考にさせていただいた。

やはりそれは最強かつ最高のメソッドであった。

そのメソッドとは、、、

「1日の大半を外で暮らす」ということ(雨天時以外)。

そう、このブログでは何度目かの登場である、暮らしの達人(若松さん)の暮らし方をまた参考にさせていただいた。

やはりそれは最強かつ最高のメソッドであった。

そのメソッドとは、、、

「1日の大半を外で暮らす」ということ(雨天時以外)。

避暑地である別荘地では、夏こそ、屋外で暮らすのが気持ちいいんだと主張するかのように、

別荘の家には面白いくらいほとんどにデッキが付いている。

しかし、なんということでしょう。

林ラボ山荘にはかつてデッキはあったものの、経年劣化や雪の荷重により傾き朽ちてしまったので取り払われてしまっていた注1)。

別荘の家には面白いくらいほとんどにデッキが付いている。

しかし、なんということでしょう。

林ラボ山荘にはかつてデッキはあったものの、経年劣化や雪の荷重により傾き朽ちてしまったので取り払われてしまっていた注1)。

取り払ったデッキの跡。デッキの上に庇があると劣化はもう少し緩やかだったはず。

しかし、この夏こそ、外で暮らさなきゃどうするんだ。

暮らしの達人は1日の大半を外で過ごしているのに。

、、、む、別にデッキがなくても机とテーブルさえあれば一日中外で暮らせるじゃないか。

やっと、そんな単純なことに気づいた。

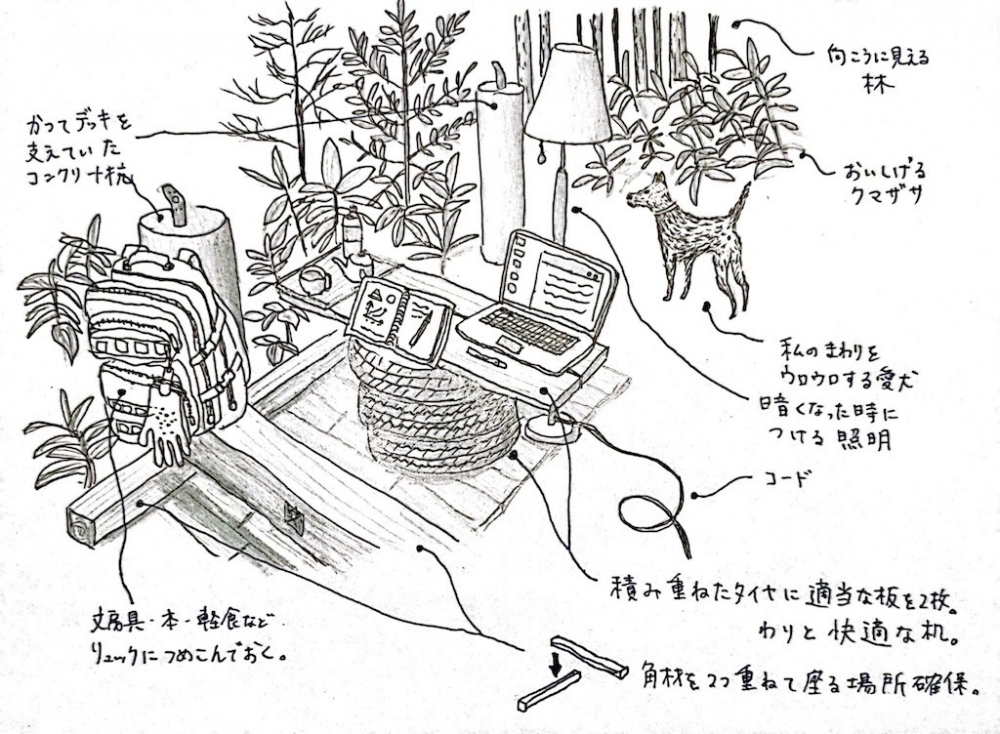

そこで超簡易な屋外の作業スペースをつくった。

暮らしの達人は1日の大半を外で過ごしているのに。

、、、む、別にデッキがなくても机とテーブルさえあれば一日中外で暮らせるじゃないか。

やっと、そんな単純なことに気づいた。

そこで超簡易な屋外の作業スペースをつくった。

簡易な屋外作業スペース (絵:大桐)

そして雨の降っていない時は、ほとんどの時間を外で過ごし始めた。

すると、メランコリーに染まった心は、徐々に、案外あっさり回復していったのでした。

別荘地の自然の力はすごい。

注1) デッキは作る予定だったのだが、この夏に間に合わなかった。

すると、メランコリーに染まった心は、徐々に、案外あっさり回復していったのでした。

別荘地の自然の力はすごい。

注1) デッキは作る予定だったのだが、この夏に間に合わなかった。

おまけ:別荘地に長期間住むということ

やはり、どれだけ自分は寂しがりではないと思っていても、

長く光を浴びない・人と話さない・同じ場所にずっといると呆気なく気分が落ち込んでしまうものなのだと学んだ。

そして目を閉じ、二つのことを思った。

①この別荘地には、避暑地として夏の短期間だけ来荘する世帯が多いが、一方で、春〜秋にかけて長期or定住している世帯も一定数いる。

別荘地は、横のつながりやコミュニティ、人とのしがらみがないという点がむしろいいと思っていたが、住んでいる期間が長ければ長い人ほど、案外横のつながりを求めているのではないか。

②意味もなくダイソーに行ってしまったり、コンビニに行くとなんだかほっとしてしまう自分に「ああ、自然が好きとか言っときながら、自分はどう足掻いても都会の思考から抜け出せないのか...」と思っていたが、どうやらそれだけではないかもしれない。

娯楽施設や公共施設がない住宅のみが立ち並ぶ別荘地では、そこにいるだけでは埋まらない感情を、近辺の街に行くことで満たしていたのではないか。別荘地に長く住む人ほどそういった傾向があるのではないか。

冬にも住んでいる世帯は十数件のこの別荘地に、わざわざ娯楽施設を作るのは難しいかもしれないが、

定期的に住民のためのWSを開催したり、持ち込み型の居酒屋などがあったら案外需要があるのかもしれない。

わざわざ往復1時間程度かかる街の方に行くのは気が引けるが、

もし別荘地内にそんな集まりがあれば、私はとても行きたいと思う。