四季の森ニュース

- 更新日2021年10月31日

- カテゴリ四季の森だより

今日は朝から曇りで、冷え込みもありませんでした。

四季の森に着いた頃から雨が降り出し、9時台は本降りでしたが

10時頃からは小雨に変わっています。

今朝の八ヶ岳 紅葉が進み、山がオレンジ色になっています。

入笠山方面

八ヶ岳中央農業実践大学校

北八ヶ岳(農場の広場より撮影)

まるやち湖

ここ数日で一気に木々の色づきが増しています。

さて、今日はハロウィンですね。

昔は日本ではあまり馴染みがありませんでしたが、

今では10月に入ると装飾が施され、各地でイベントなども行わるようになりました。

ハロウィンといえば、なんといってもオレンジ色のカボチャですね。

この辺りでは、八ヶ岳中央農業実践大学校で作られ、売店で販売されているのを見ますが、

一般的なスーパーなどでで売られていることは滅多にありません。

アメリカではこの時期になると、スーパーに大量に積み上げられているんだそうです。

以前からあのカボチャは家畜の飼料にはなるが、人間は食べられないと聞いたことがありました。

調べてみますと、食べることはできるようなのですが、基本的には食べず、

あくまで、ハロウィンのカービング(彫刻)用として売られているそうです。

ただ、食べる方も中にはいて、種をスナックにしたり、

実はピューレにして、スープに使ったり、お菓子に使ったりしているそうです。

食用として売られているカボチャと比べると、とても水っぽくて味がうすく、

食用にしないのは、美味しくないからというのが一番の理由かもしれません。

ジャック・オー・ランタン

ハロウィンはもともと、秋の収穫を祝うお祭りでした。

この時期に八ヶ岳農業実践大学校で例年行われています「八ヶ岳まるごと収穫祭」は

今年は残念ながら中止になってしまいました。また来年に期待しましょう。

四季の森周辺も紅葉が一気に進んできました。

周辺は美しい色合いの森に変わっています。

鉢巻道路沿い

立場林道

今日は午前中雨が降ったので、葉も生き生きして色もより鮮やかに見えます

駐車場から望むセンター

今日は蓼科へ出向きましたが、蓼科も紅葉がちょうど見頃です。

蓼科はモミジが多いので息をのむほどの美しさ。

どこを撮影しても絵になります。

今日は生憎の雨となってしまいましたが、

日曜日ということもあり多くの方が紅葉狩りを楽しんでいました。

プール平

滝の湯入り口

蓼科湖

蓼科高原カントリークラブ

聖光寺

四季の森も、蓼科もどちらも美しく紅葉しています。

どうぞお出掛け下さい。

蓼科からの帰り道、八ヶ岳が顔を見せてくれました。

八ヶ岳自然文化園入り口のモミジも一段と鮮やかに装っています

午後は雨が上がり、青空が見え時折日も差して、天気は徐々に回復しています。

販売管理センター 16℃ 14:40現在

こけもも平(標高1500m)観測データ) 11.2℃ 14:40現在

明日は晴れて、紅葉狩りには最高の天気になりそうです。

今日のセンターと紅葉です

- 更新日2021年10月29日

- カテゴリ四季の森だより

今日も朝から晴れていて、日差しが暖かく見えたのですが、

外に出てみると意外と風が冷たく、体感温度は低く感じます。

1500mのこけもも平では、6時台に氷点下1.2℃まで下がりました。

今朝の八ヶ岳

入笠山方面

富士山

今朝は北西側に雲が多く、北アルプスは全く見えませんでした。

立沢地区大規模水田地帯からは一部ですが虹を見ることができました

上空ではノスリなのかトビなのか、獲物を探して旋回していました

さて、四季の森の周辺はモミジの紅葉が日ごとに鮮やかになってきています。

シラカバとモミジ

色も赤やオレンジ色など様々で、どれを見ても美しいです。

紅葉はモミジだけではありませんが、昔から人々を魅了してきました。

木々が色鮮やかに変化していくのを見て、古代の人たちは草木染の染料を揉み出しす様を連想し、

「揉み出す」=「もみいづ」となり、

それがなまり「もみづ」、そして「もみぢ」となったと言われています。

万葉集にも盛んに詠まれていて、この頃から好まれていたようです。

万葉時代までの「もみぢ」は「黄葉」の当て字が多く使われていましたが、

平安時代になると、貴族は黄色よりも鮮やかに赤くなる葉を好んだため、

「紅葉」と書かれるようになっていきました。

今では、赤い色だけでなく、黄色や橙色も含めて「紅葉」と呼ばれるようになっています。

紅葉(こうよう)なのか紅葉(もみじ)なのか、同じ文字なのでちょと紛らわしいですね。

春は「花見」月は「月見」なのに、なぜ紅葉は「紅葉狩り」なのでしょう。

調べてみたところ、諸説あるようです。

まず1説には、秋は狩猟シーズンで、貴族たちが狩の後に紅葉を愛でながら宴を開いていたが、

いつしか狩りをしなくなり、紅葉を愛でる習慣だけが残ったため。

2説には、公園などではサクラの枝やモミジの枝を折ったりすることは禁止されていますが、

古い資料にはモミジの枝を持って遊ぶ姿が描かれているなど、昔は美しく色づいた枝を採っていたから。

3説には、中世になると狩猟をしない貴族があらわれ、

こうした貴族たちが、秋のイベントの狩りになぞらえ、

言葉遊びで「紅葉狩り」と言うようになった。

というような説があるそうです。

本当のところはわかりませんが、紅葉を愛でる習慣は、昔も今も変わっていないようです。

ドウダンツツジ

ミツバツツジ

モミジ

山と同じで、紅葉も美しく見えると撮影せずにはいられません(笑)

通勤時の周辺の様子です。

エコーライン沿い深山地区環境保全林

もみの湯前

村道のモミジ並木

八ヶ岳自然文化園内

八ヶ岳自然文化園入口付近

まるやち湖

朝は雲が多かったのですが、昼過ぎは雲も減って快晴になっています。

それでも風は冷たく、昨日ほどは気温は上がっていません。

販売管理センター 12℃ 15:00現在

こけもも平(標高1500m)観測データ 8.4℃ 15:00現在

この晴れは明日まで続くようです。

明朝は冷え込む予報です。水回りの凍結などご注意下さい。

今日のセンター カラマツもオレンジ色に変化してきました

- 更新日2021年10月28日

- カテゴリ四季の森だより

今日は朝から雲が少なく、安定した晴れになりました。

朝から晴れている割にはそれほど冷え込まず、

日差しが暖かく感じました。

こけもも平の今朝の最低気温は、6時台に1.5度でした。

富士見高原ペンションビレッジ付近からの富士山

今朝は鉢巻道路を通ってみました。

富士見高原リゾート付近の紅葉

だんだん紅葉が鮮やかになってきていますが、まだまだですね。

今朝の八ヶ岳

阿弥陀岳(左)赤岳(右)

赤岳は、立沢大規模水田地帯からはこのように見えているのですが、

まるやち湖付近まで来ますと、ほとんど阿弥陀岳の影になってしまいます。

入笠山方面

富士山

北アルプス方面

今朝は山々が美しく見えて気持ちのいい朝でした。

さて、かつて10月28日は「霧下そばの日」でした。

長野県信濃町の信濃町ふるさと振興公社と信濃町そば商組合が制定した記念日でしたが、

2017年12月で登録が終了していているようです。

新そばの収穫期であり、信濃町のそば粉10割使用していることで10月、

一般的な手打ちそばは「二八そば」(そば粉8割、小麦粉2割)であることから28日となったようです。

「霜下」とは地名ではなく、山裾の標高500mから700mの高原地帯で、

昼夜の気温差が大きく朝霧が発生しやすい場所を「霜下地帯」といい、

こうした地域で栽培されたそばを「霜下そば」といいます。

火山灰地で水はけがよい土地で栽培され、

冷涼な気候で、結実期や収穫期に発生する朝霧がそばを美味しくしてくれます。

霧下そばは鮮やかな緑色で、香りが高く、粘力があり、風味もよいとされています。

主な産地は、妙高、黒姫、戸隠、木曽などが有名です。

戸隠そば

新そばの季節なので、美味しいそばを食べたいですね。

原村のお隣富士見町にある「おっこと亭」では、

恒例の「新そば祭り」は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から

今年も中止になってしまいましたが、

10月31日(日)に「お客様感謝フェスティバル」を開催するそうです。

そばの振る舞いなどは行われませんが、

新そばを召し上がった方には特典があるようです。

おっこと亭 → こちら

新そば

今日はセンター周りの紅葉が綺麗だったので撮影してみました。

鉢巻道路沿い

モミジが一段と鮮やかに色づいてきました

センター向かいの駐車場のシャラノキとトチノキの紅葉

駐車場から見るセンター

朝、撮影した周辺の様子です。

もみの湯前 阿弥陀岳も見えます

イチョウも全体が黄色に染まってきました

今朝のまるやち湖

まるやち湖駐車場の紅葉

今日は好天で暖かく、紅葉狩りには最適な日でした。

販売管理センター 14℃ 15:30現在

こけもも平(標高1500m)観測データ 10.7℃ 15:30現在

明日も晴天は続くようです。

カルガモ キラキラです

- 更新日2021年10月27日

- カテゴリ四季の森だより

今朝は、氷点下にはならず、

日が昇ると気温が上がり、暖かい朝になりました。

風もなく、寒さを感じませんでした。

今朝はカメラが電池切れとなってしまったので、スマホ撮影です。

画質が悪いですがご了承下さい。

今朝の八ヶ岳

最近気づいたのですが、阿弥陀岳のすぐ右隣りに見える山は八ヶ岳の最高峰赤岳のようです。

立沢地区からは阿弥陀岳の影に隠れて赤岳は見えないと思いこんでいたので、

今まで赤岳とは全く気がつきませんでした。

今日の画像ではわかりにくいので、また八ヶ岳がよく見える時に撮影してみますね。

入笠山方面

富士山方面は雲が出ていました

今日は関東地方は湿った空気の影響で雲が広がりやすいということでしたので、

やはりという空模様です。

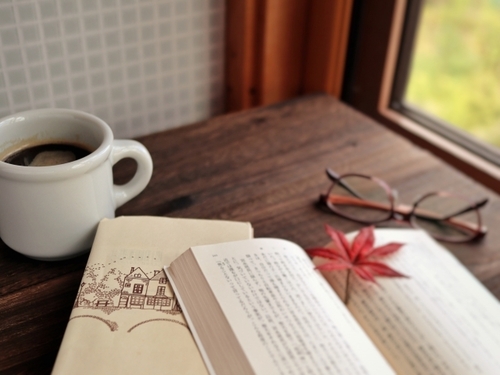

さて、秋になると「読書の秋」という言葉を耳にすることが多ですが、10月27日は「読書の日」です。

制定した団体や目的はわかっていないようですが、今日を含む2週間が「読書週間」になります。

「読書の秋」は、古代中国の詩人として高名な韓愈(かんゆ)が、

学問の大切さを読んだ「符読書城南詩」の中の一説がその由来とされ、

涼しい秋の夜は読書に適しているという考えが広まっていきました。

日本でそれが根付いたのは、夏目漱石が発表した小説「三四郎」で、

その詩を引用したのがきっかけだとされています。

暑い夏が過ぎると、夜も長くなり自然と読書に集中しやすい環境になりますね。

読書はストレス解消につながるそうです。

しかも1日6分くらいでいいんだとか。

イギリスの大学の研究で、読書をゆっくり6分した人としなかった人を比較したところ、

読書をした人のほうが68%もストレスが減ったという結果が出たそうです。

他の方法、例えば音楽鑑賞やコーヒーブレイクなどよりも軽減率が高かったということです。

その理由は、本の内容に集中することで、ストレスの原因である現実から切り離されるから。

ストレスを感じると、脳の偏桃体というところが興奮するのですが、

本の内容に集中することで興奮が抑えられるため、解消につながるようです。

また、人間は自然の中で過ごすことでストレスが解消されるようにできているので、

森や公園などでの読書がオススメだそうです。

別荘オーナーの皆様は、山荘にいらしていただき、

本を開けばこの条件を簡単に満たすことができますね。

電子書籍など読書の方法も多様化していますが、

画像での文字を読む場合、脳はそれを文字ではなく、

「単なる情報」として認識してしまうため、

脳科学的には紙の書籍を読んだほうがよいという専門家もいます。

この秋、お気に入りの1冊を見つけてみるのもいいですね。

今日の別荘地内の様子です。

からまつ平

村道(立場林道)

しらかば平

しらかば平

しらかば平

こけもも平

こけもも平

14時を過ぎた頃から雲が広がり、日差しはなくなり、肌寒くなってきました。

こけもも平(標高1500m)観測データ 14.8℃ 14:00現在 今日の最高気温

雨が降るような気配はありません。

徐々に天気は回復し、夜には晴れてくるようです。

今日のセンター

- 更新日2021年10月26日

- カテゴリ四季の森だより

今朝は、昨日からの雨はすっかり上がっていたのですが、

標高1000m付近から霧の中で、

四季の森に近づくにつれ、霧は深くなっていきました。

9時半頃から徐々に霧は晴れ、暖かな日差しですが、

風は冷たく、外に出ると肌寒く感じます。

立沢大規模水田地帯もこんなに霞んでいます

もみの湯前のイチョウ

ドウダンツツジ

まるやち湖

霧でピントが合いません

八ヶ岳自然文化園入口には千葉ナンバーの大型観光バスが5台ほど止まり、

学生が下車しているところでした。

緊急事態宣言が解除されたので、修学旅行が行われるようになったのかもしれませんね。

木のトンネル(原村第2ペンションビレッジ内)

トンネルの先が見えないとなんとなく神秘的ですね

村道(原村ペンション線)も深い霧に包まれ幻想的です

墨絵の世界に迷い込んだようです

さて、今朝は八ヶ岳が見えなかったのですが、

自宅を出るときには冠雪した八ヶ岳が薄っすら見えていました。

昨日の雨は、山では雪に変わったようです。

所用で蓼科方面へ出向いたので、八ヶ岳を撮影してみました。

まるやち湖

一番右側に写っている編笠山も真っ白です

南八ヶ岳 茅野市湖東地区から撮影

今日は湿った空気の影響で山には雲が多くなかなか山頂をはっきり見ることができませんが、

蓼科山、北横岳も白くなっていました。

蓼科山と北横岳(蓼科湖から撮影)

蓼科は紅葉が進み、かなり見ごろになっていました。

対岸の紅葉が濃くなっています

道路が工事中で撮影できませんでしたが、聖光寺のサクラの紅葉もちょうど見頃でした。

当社の蓼科事業本部があるプール平付近

ひと雨ごとに紅葉も進み、寒くなっていきますね。

八ヶ岳に3回雪が降ると、4回目は里にも降るという言い伝えもありますが、

今年は雪が早そうですね。

さて昨日のことになりますが、

作業中のスタッフが鉢巻道路沿の敷地内にいるのを見つけました。

ニホンカモシカです

カメラ目線です

ニホンカモシカは、「シカ」という名前ですがシカ科ではなく、

ウシ科に属する日本の固有種で、

本州、四国、九州の標高1500m~2000mの山岳地の混交樹林に生息する高山獣です。

体重は30kg~45kgほどあり、寿命は15年ほどだと言われています。

良質の肉や毛皮が獲れるため狩猟の対象になっていたニホンカモシカは、

個体数が著しく減少して絶滅が危惧されたため、

昭和30年に国の特別天然記念物に指定され、狩猟獣から除外されました。

一時は3000頭ほどまでに減少していましたが、

天敵のニホンオオカミが絶滅したことなどで、生息数が増加し、

今では造林地や畑地での食害などが問題になっています。

ニホンカモシカは群れで行動せず、ほとんどが単独行動で、

個体ごとに縄張りを持っています。

時々2・3頭でいるところを見かけますが、多くは親子連れです。

モデルになっているようですね(笑)

この辺りを縄張りにしているニホンカモシカなのでしょうね。

ニホンカモシカの食べ物は、木の皮や芽、果実になります。

真っ黒に見えるので、熊と間違われる方もいます

人を見ても、こうしてじっとしていることもあり、

人間は攻撃しないことを知っているのかもしれませんね。

(特別天然記念物に指定されていますので、捕獲には文化庁の許可が必要です)

基本的にニホンカモシカには攻撃性はありませんので、

もし出会っても落ち着いて、逃げ道をふさがず見守ってあげてください。

こちらのニホンカモシカはスタッフの作業を見守り、その後も同じ場所から動かなかったようです。

午後も、午前と同じような天気が続いています。

風は少し冷たいものの日差しは暖かでした。

作業から戻ったスタッフは「暑い!」と連呼していました。

この時期の陽気としては暖かいのかもしれません。

こけもも平(標高1500m)観測データ 12.1℃ 13:30現在(今日の最高気温)

今日のセンター

センターのドウダンツツジ