四季の森ニュース

- 更新日2022年06月23日

- カテゴリ四季の森だより

昨日の日中は降りそうで降らない空模様でしたが、

夜になりまとまった雨が降りました。

今朝はその雲がまだ残っていて、

立沢大規模水田地帯からもみの湯付近までは霧が発生していました。

天気は徐々に回復し、9時過ぎ頃からは青空が見えて日も差すようになっています。

四季の森周辺はそれほど気温が高くないのでいいのですが、

市街地などでは、湿度が高いので不快指数も高くなっていそうです。

今朝は周辺の山々の眺望はなく、霧の中でした

もみの湯から上は霧が晴れていましたが、八ヶ岳は見えません

さて、6月21日(火)から二十四節気の「夏至」に入りました。

「夏至」はその期間の初日のことも指していて、

北半球では、1年のうちで最も昼の時間が長くなる日ということになります。

夏至の原村原山地区の日の出、日の入の時間は、

日の出 4時30分34秒

日の入 19時06分53秒

ということで、昼の長さは14時間36分19秒になります。

ただ、日の出が一番早く、日の入が地番遅い日は夏至の前後にずれますので、

日の出が一番早い日 6月12日、13日

日の入が一番遅い日 6月29日

となるようです。

既に、日の出はピークを過ぎ徐々に遅くなっているものの、

日の入はまだもう少し遅くなります。

昼が長いということは、夜が短いということになりますが、

夏の短い夜は「短夜(みじかよ)」と呼ばれ、昔から夏の季語として親しまれてきました。

平安時代の貴族たちはこの短夜に蛍狩りを愉しんだそうです。

清少納言も「枕草子」で、

「夏は夜。月のころはさらなり。闇もなほ、蛍の多く飛びちがいたる。

また、ただ一つ二つなど、ほのかにうち光りて行くも、をかし。

雨など降るも、をかし。」と綴っています。

現代語風に訳しますと、

「夏は夜が趣がある。月が浮かぶ夜は当然風情があるが、

月明りもなく闇に閉ざされた夜もよい。

漆黒の闇に見えるのは飛び交う蛍の光。

たくさん飛び交っている光も良いし、一匹、二匹だけの光も趣がある。

雨など降っている時も、また風情がある。」

というように、貴族たちはすぐに明けてしまう短い夜に趣を感じていたんですね。

ゲンジボタル お借りした画像です

蛍といいますと、

県内では、上伊那郡辰野町にある松尾峡「ほたる童謡公園」が蛍狩りの名所なのですが、

今年は既に「ほたる祭り」は終了してしまいました。

また、「ほたる祭り」期間以外の夜間の園内への立ち入りは禁止されていますので、

また来年以降にお出掛け下さい。

蛍の乱舞 お借りした画像です

蛍というと、ゲンジボタルやヘイケボタルが有名ですが、

ひとまわり小さなヒメボタルという陸生の蛍が見られる場所もあります。

立科町の白樺高原の「ヒメボタルの森」です。

こちらは、標高が1500m程の場所になるため、

例年蛍が見られるのは7月中旬頃になるようです。

夏至の期間は梅雨の時期と重なるのですが、

清少納言のような「をかし」という感性をもって過ごせたら楽しそうですね。

皆様、趣ある夏の短夜を楽しんで下さい。

今日は外出の機会がありませんでしたので、

センタ―周辺の様子をご覧下さい。

鉢巻道路

しらかば平入口付近

立場林道

ノイバラ

オオヤマザクラの実も黒く熟してきました

レンゲツツジ 咲き忘れてしまったのか、ひと枝だけ花芽が残っていました

アスファルトの隙間に生えているシモツケはこんなに咲いています

少し前になるのですが、こんなムシを見つけました。

柄のないテントウムシ?

テントウムシには、ナナホシテントウ(一般的によく見かけるもの)やナミテントウなどがいますが、

実際、ナミテントウの模様にはいろいろなパターンがあり、

赤無地、黄無地などもあるようですが、

画像をよく見ますと、形が丸くはないのでテントウムシではなく、ハムシの一種だと思われます。

ムシも種類が多く、似たような姿をしているので、判別がとても難しいです。

午後は、雲は多く出ているものの晴れていて、

気温も上がっています。

販売管理センター 29℃ 14:30現在

こけもも平(標高1500m)観測データ 23.4℃ 14:30現在

センターは西日が当たるので気温が上がります。

明日も朝晩は雲が広がるものの、晴れ間はあるようです。

今日のセンター

モズ

- 更新日2022年06月20日

- カテゴリオーナー様へ

中新田区より、一之瀬堰にかかるいくつかの丸木橋について、

木が老朽化しているため通行しないでほしいと連絡がありました。

一之瀬堰の土手をお散歩などで利用されている皆様は、

丸木橋の通行はお控え下さい。

しらかば平P16区画裏手 しらかば平V3区画裏手

しらかば平R7・R8区画裏手 しらかば平R10・R11区画

しらかば平区画図

- 更新日2022年06月20日

- カテゴリ四季の森だより

今日は昨日のような晴れにはならず、高い雲が広がり明るい曇りになっています。

気温も高めで、湿度も高いので朝からムシムシする陽気です。

ただ、午前中のうちに晴れてくるのかと思ったのですが、曇りのままなので、

午前中は気温がそれほど上がってはいません。

今朝の八ヶ岳

入笠山方面

今朝は富士山も北アルプスも見えていませんでした。

さて、富士見町のお隣、山梨県北杜市では小麦の栽培が盛んなのですが、

麦秋の時期を迎えています。 正面には甲斐駒ヶ岳が見えています。

かつては国産の地粉というと、うどんにむく中力粉が主流で、

日本の風土ではパンにむく強力粉用の小麦の栽培は難しいとされていました。

また、収穫期が梅雨時期になることから病害が発生するリスクが高く

なかなか適正品種が見つからなかったのですが、

山梨県の農業技術センターが品種改良や研究を進めた結果、

耐病性に優れ、他の品種よりも成熟期が早く、

更にタンパク質の含有率が高く製パンに適しているという品種「ゆめかおり」を発見し、

現在では北杜市を中心に栽培が本格化しています。

麦秋は、秋ではなく初夏の季語です。

収穫期を迎えた麦が黄金色に輝いて見える時期のことをいいます。

この頃に吹く風を「麦の秋風」と呼ぶそうです。

こちらは三分の一湧水付近の畑になります。

皆様も山梨県北杜市に足を運んだ際にご覧下さい。

そしてこの小麦を使ったパンも食べてみたいですね。

小麦はまだ緑がかった穂もあるようなので、収穫はもう少し先になると思われます。

今朝は八ヶ岳自然文化園の遊歩道のニッコウキスゲを撮影してきました。

ちらほら咲いているだけかと思っていたのですが、結構咲いています。

ニッコウキスゲと呼ばれることが多いですが、ゼンテイカが正式名称です

朝咲いて、夕方にはしぼんでしまう1日花ですが、

1株に7個ほど花芽がつくので、1週間に渡り次々と花を咲かせていきます。

相変わらず、つぼみの根元にはキスゲフクレアブラムシが寄生している花が多く、

なかなかアップにはできません(笑)

遊歩道には他に、

キバナノヤマオダマキも咲き始めています

アヤメ

タネツケバナの小さな花も見られましたが、他の花々はこれからです

そして、

ヒメシジミが飛んでいました。キレイなチョウですね。

羽の形がシジミ貝に似ていることから名付けられたようです。

今日見られたのはオスだけで、メスの姿は見当たりませんでした。

別荘地内で見つけた小さな花たちです。

マイヅルソウ

ミミナグサ

ヒメフウロ

ジュウニヒトエ

コオニタビラコ

オオヤマフスマ

エゾムラサキ

ワイルドストロベリー(花ではありません)

ウツギ(園芸種)

お昼過ぎから薄っすら青空も見えて日が差すようになってきました。

昨夕も夕立がありましが、今日も降る可能性があります。

販売管理センター 26℃ 14:40現在

今日もこけもも平観測データの表示が不具合になっていて気温の推移がわかりません。

明日は夏至ですね。雨はうっとうしいですが、日が長いのはありがたいですね。

今日のセンター

ヤマボウシの花(樅の木桜公園)

センターではアスファルトの割れ目に生えたシモツケが咲き始めました

- 更新日2022年06月19日

- カテゴリ四季の森だより

今日は朝から晴れて気温も上がっています。

朝から湿度も高くムシムシしていて、日中は不快指数が高くなりそうです。

今朝の八ヶ岳

入笠山方面

富士山も霞んでいますが見えていました

さて、富士見パノラマリゾートで開催されていました「すずらん祭り」ですが、

本日までとなっていましたが、すずらんの開花が遅れているため、6月26日(日)まで延長されます。

昨日、スタッフも入笠湿原へ行ったようなので様子をご覧下さい。

ニホンスズラン

つぼみが淡い黄色をしているのですね

すずらんの他にも

クリンソウの群生

ニッコウキスゲ

サンリンソウ

ベニサラサドウダン

そして現在開花しているのが、

釜無ホテイアツモリソウです。

ホテイアツモリソウは、本州で確認されているのは長野県、山梨県、福井県の3県だけで、

長野県では富士見町のみ自生が確認されています。

環境省のレッドリストで、近い将来絶滅の危険性が極めて高い絶滅危惧類に区分されており、

現在日本国内で自生する個体数は、わずか100個程度と推測されるそうです。

富士見町ではさまざまな保護活動を行っていて、

釜無ホテイアツモリソウは、入笠すずらん山野草公園内の実験園で見ることができます。

例年、同時期に開花するのは20輪ほどになるようです。

昔は山の中のあちこちで見られた花なのですが、乱獲などで数を減らしてきました。

富士見町では、ホテイアツモリソウが販売品目として定着すれば

その希少性が緩和されて盗掘を根絶させ、それが自生地の環境を保全することにつながるということで

培養・増殖技術を活用して、ホテイアツモリソウの苗の試験販売を行っているそうです。

富士見町「ホテイアツモリソウの保全について」ページ ➡ こちら

釜無ホテイアツモリソウのつぼみ ころんとして可愛らしいですね

釜無ホテイアツモリソウは、園芸種として使われていいる名前で、

植物分類学上はホテイアツモリソウになりますが、他のホテイアツモリソウよりも色が濃いのが特徴です。

こんな希少種が実験園の中とはいえ見られるのは嬉しいですね。

皆様も、現在見頃になっているようですので、入笠山へお出掛け下さい。

スタッフの入笠山のシメはルバーブソフトクリーム(富士見パノラマリゾート山頂カフェ)

今朝のまるやち湖です。

村道原村ペンション線のアナベル

つぼみが上がってきています。開花ももうすぐですね。

イブキジャコウソウ

村道からの八ヶ岳

昨夕も雨が降り、今日も午後から急に雲が広がって雷も遠くから聞こえてきたので、

夕立ちがあるかなと思われたのですが、15時過ぎからまた晴れてきました。

ただ油断はできません。夕方から夜にかけて雷雨の可能性がありますのでお気をつけ下さい。

販売管理センター 28℃ 15:30現在

今日は不具合により、こけもも平の観測データの表示が見られません。

明日も天気はいいようです。梅雨の中休みですね。

晴れると暑くなりますので、熱中症には十分お気をつけ下さい。

今日のセンター

センターのルピナス

- 更新日2022年06月18日

- カテゴリ四季の森だより

今日は朝から曇り空です。

日差しも全くありませんが、

曇りの割には気温も高く、

湿度も高いので、身体を動かすとムシムシと感じる陽気です。

今朝の八ヶ岳

入笠山方面

原村のセルリー畑では、

散水が行われていました

手前のバルブを開けて水をパイプに通し散水します

暑いのも寒いのも苦手で、水の管理も必要になるので非常に手のかかる野菜です。

春先からハウス内で育てられてきたセルリーは出荷間近です

セルリー畑の近くにはバラが咲いていました

さて、別荘地内や周辺ではいろいろな花が咲き始めていて目にも楽しい季節ですが、

原村ペンションビレッジでは、

7月3日(日)に「ペンションおさんぽフェス」が開催されます。

チラシ(表)

7月3日の1日限りですが、原村ペンションビレッジ内で、

雑貨販売やカフェ、手作り体験ワークショップなどが行われます。

チラシ(裏)

施設のお庭には美しい花々が咲いている時期ですので、

ご来荘の皆様は、ペンション街をめぐってみてはいかがですか。

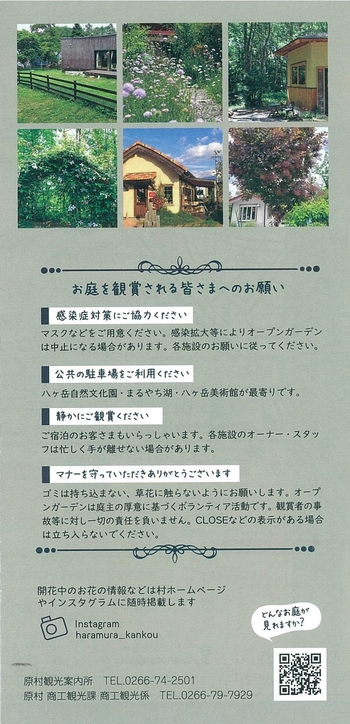

原村ペンションビレッジなどでは、

オープンガーデンも行われていますので、併せてお楽しみ下さい。

山荘のお庭づくりの参考になるかもしれません。

今日の別荘地内で見つけた植物です。

ウツギ

ウグイスカグラの実

ハナエンジュ

オオヤマザクラの実も黒く熟してポタポタ落ちています

ニシキギ科の花をもうひとつ見つけました。

ツルウメモドキです

ニシキギ科の花は本当に小さく色も地味なので見つけるのが大変です(笑)

今日は別荘地内でアカゲラを見つけましたが、

後ろ姿

カメラを向けるとすぐに裏側に隠れてしまいます

ちゃんとこちらを気にしているんですね(「家政婦は見た」状態です)笑

肝心の赤い部分が葉の影になってしまいました

これ以上回り込めませんでした。

鳥を撮影するのは難しいです。

こけもも平で遭遇したキセキレイ

センターの屋根にもキセキレイ

前にもここにとまっていたので、お気に入りなのかもしれませんね

鳥といいますと、スタッフの自宅に今年もツバメが巣作りを始めたようです。

これから子育て、巣立ちが見られるのが楽しみですね。

午後も曇りが続いていますが、今日は終日曇りとの予報です。

はっきりしない天気なので、気分までどんよりしてしまいそうです。

販売管理センター 21℃ 15:10現在

こけもも平(標高1500m)観測データ 17.2℃ 15:10現在

明日は「晴れ」予報ですが、どうでしょうか。

晴れると暑くなりますので、服装などで調節していきましょう。

今日のセンター

センターのアヤメ